Die Hildesheimer Kanonen

Die Anfänge der Hildesheimer Artillerie

Die Geschützbedienung

Die Lagerung der Geschütze

Der Verkauf der Hildesheimer Geschütze

Der Prozess vor dem Reichskammergericht

Verzeichnis der Geschütze

Stückgießer und Guss der Kanonen

Inschriften an den Kanonen

Standort der Kanonen

Die Finanzierung der Kanonen

Der Verbleib der Geschütze

Die Anfänge der Hildesheimer Artillerie

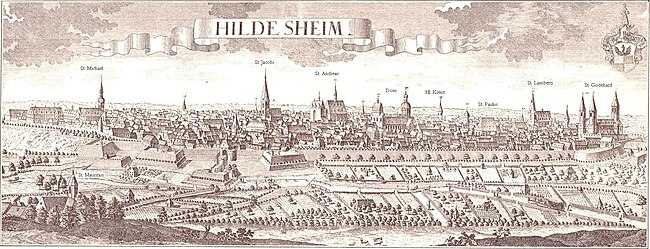

Eine nicht unbedeutende Zahl von Geschützen stand im Eigentum der Stadt Hildesheim, die allerdings in den Jahrhunderten nach dem Schmalkaldischen Kriege nur noch zur Verteidigung ihrer Wälle, nicht mehr zum Kampfe außerhalb ihres Gebietes bestimmt waren; denn die paar kleinen Regimentsstücke, die wir im weiteren Verlauf dieser Darstellung erwähnt finden werden, können nicht hoch in Anschlag kommen. Selbstverständlich hatte eine Stadt von der Bedeutung Hildesheims sich alsbald nach Erfindung des Schießpulvers dieses dienstbar gemacht.

Schon 1383 beschaffte sie mehrere der Zahl nach nicht angegebenen „Donnerbüchsen“, wie man die Feuerwaffen mit Rücksicht des von ihnen beim Abfeuern gemachten Geräusches nannte; diese wurden auf „Karren“ fortbewegt. 1383 wurden bereits vier und 1389 eine weitere neue beschafft.

Diese Stücke müssen, wie aus der Verschiedenheit der für sie angesetzten Preise hervorgeht, von verschiedener Größe, also wohl teils Handfeuerwaffen, teils grobe Geschütze gewesen sein.

Da im Jahre 1414 die Anschaffung zweier eiserner Donnerbüchsen besonders hervorgehoben wird, so läßt sich daraus schließen, daß die übrigen aus Rotguß gefertigt waren. Zu dieser Annahme sind wir aber umso mehr berechtigt, als ausdrücklich die Verfertiger dieser Donnerbüchsen, die auch kurz nur „Büchsen“ genannt werden, als „Apengeiter“, d. h. „Rotgießer“, die alle Arten Rotguß herstellten, bezeichnet werden. Auf die Namen dieser Männer kommen wir im weiteren Verlaufe dieser Darstellung zurück.

Unter Bezugnahme auf von Alten, die Diarien von Henning Brandis und von Joachim Brandis, sowie Doebners Urkundenbuch der Stadt Hildesheim sah hier noch folgendes über die ersten Jahrhunderte der Feuerwaffen bemerkt werden, wobei mir das Bedauern nicht unterdrücken können, daß uns genauere Angaben fehlen.

Die ersten Büchsen waren “Kammerbüchsen“, d. h. Hinterlader, die mit einer vom Rohr getrennten, zur Aufnahme des Pulvers und Geschosses bestimmten Kammer versehen waren; diese Kammer wurde nach erfolgter Ladung mit dem Rohr durch Verkeilung verbunden. Wir besitzen eine Nachricht aus dem Jahre 1466, daß damals solche Kammern selbständig gegossen wurden.

Neben den Kammerbüchsen werden schon 1456 „Lotbüchsen“ erwähnt, worunter man eine Vorderlader, eine Handfeuerwaffe zu verstehen haben wird, aus der Kugeln von Blei (Lot) geschossen wurden.

Die Kammerbüchsen schossen Anfangs nur Steine, „Büchsensteine“, von denen wir erfahren, daß sie von Steinhauern zugehauen und gebrannt (?) wurden. Diese Steingeschosse waren so wertvoll, daß die von der „metke“ (einem Geschütz, auf das wir noch zurückkommen) gegen Steuerwald geworfenen nach Beendigung der Beschießung nach Hildesheim zurückgebracht wurden.

Zu den Handfeuerwaffen gehörten auch die „Bockbüchsen“, die man wegen der größeren Sicherheit des Zielens an einer „Bock“ befestigte. 1495 wurde nach der Mitteilung von Tilo Brandis solche neu angeschafft.

Im Gegensatz zu den Handfeuerwaffen werden die groben Geschütze auch „große Büchsen“ genannt.

Ein solches Geschütz, das Steine von der Größe eines Eimers schleuderte, erbat sich 1457 Bischof Burchard von Halberstadt leihweise von der Stadt.

Die groben Geschütze führen später wohl vorzugsweise den Namen „Kartaune“, wofür Henning Brandis immer „Kartauen“ sagt. Die Bezeichnung ist sprachlich nicht richtig, denn Kartaune heißt eigentlich „Quartana“ und bedeutet also eine Viertelkanone.

Eine „ganze“ Kanone hatte ein Kaliber von 48 Pfund, eine Halbe war deshalb ein 24-Pfünder, eine Viertelkanone ein 12-Pfünder, und dies sollte anfangs das Wort „Quartana“ bezeichnen.

An Kartaunen waren 1519 mehrere vorhanden, zwei davon führten besondere Namen, so die 1474 zuerst erwähnte „große Metke“, 1486 noch Mettken“ genannt, und die 1486 als neu bezeichnete und in diesem Jahr gegen Steuerwald verwandte „scharfe Grete“, deren erster Guß 1485 „ganz übel“ geworden war. Neben den genannten Geschützarten werden noch die „Schlangen“ erwähnt, die auch „Feld- oder Notschlangen“, „Serpentinen“ oder, wie Brandis stets schreibt, „Scherpentinen“ heißen, von denen z.B. 1495 zwei neue beschafft wurden. Sie werden auch als „Vogler“ bezeichnet und in ganze und halbe geteilt, von denen die kleineren auch als „Fakonette“ erscheinen. Es waren dies Geschütze kleineren Kalibers mit langen Rohren.

Diese Geschütze werden außer zu Zeiten der Hildesheimer Stiftsfehde meist nur in kleineren nachbarlichen Fehden, wie sie damals üblich waren, außerdem aber und namentlich im Dreißigjährigem Kriege zur Verteidigung der Stadt gebraucht sein.

Auch von Ladezeug ist die Rede, von „Geitekellen“ (Gießkellen) und von „Stempeln“; mit ersteren schüttete man vielleicht das Pulver in die Kammer oder das Rohr, während mit dem Stempel festgestampft wurde.

Welchen Wert diese Büchsen hatten, geht daraus hervor, daß 1460 Dietrich von der Linde dem Rat der Stadt einige als Pfandgegenstand geben konnte.

Die Geschützbedienung

Die Bedienungsmannschaft der Büchsen endlich, die „Büchsenschützen“, die ja eine eigene Genossenschaft oder Zunft bildeten, hatten das urkundlich bezeugte Recht, daß ihnen nach der Einnahme einer Stadt oder Burg die zweitgrößte der eroberten Büchsen als Eigentum zufiel.

Die Lagerung der Geschütze

Zur Aufbewahrung dieser Artillerie dienten, soweit die Geschütze nicht auf den Wällen standen, zuerst der Ratsbauhof, später auch zwei Zeughäuser, das eine im Kreuzgange des Michaelisklosters an der Stelle, wo früher die Kapelle zu Ehren des heiligen Lambertus gestanden hatte, und eines unter, bzw. hinter dem Rathaus am Markt.

Im 15. Jahrhundert hatte man außerdem Pulver und Salpeter, der von Göttingen bezogen war, sowie Brot und Kost für die Kriegsfahrten der Bürger auf dem Boden der Ratsschreierei untergebracht, einem der Südseite des Rathauses gegenüber neben dem Schulhof (dem Schusteramtshause, etwa an der Stelle, wo jetzt die Gerstenbergsche Buchhandlung ihren Sitz hat) belegenden Gebäude gelagert.

Der Verkauf der Hildesheimer Geschütze

Dies Geschützmaterial war der Stadt, die im Laufe der Zeit alles Kriegerische abgelegt hatte, allmählich selbst zur Last geworden; und sie beschloß deshalb, im Jahre 1798, zweifellos auch um von der sie bedrückenden Geldnot veranlaßt, sich seiner soweit möglich mit Vorteil zu entledigen.

Unter den zum Verkauf gebrachten Gegenständen befand sich auch eine Anzahl Geschütze. Da diese im Besitz der Altstadt Hildesheim waren, so wollte diese sie zu ihrem Nutzen verkaufen. Auf neun Geschütze erhob jedoch die Neustadt Hildesheim Anspruch, und da gütliche Verhandlungen mit der Altstadt ohne Erfolg blieben, so wandte sich die Neustadt an das Reichskammergericht zu Wetzlar, gleichzeitig aber auch an den König von Preußen, weil das Gerücht ging, der in Hildesheim anwesende preußische Kommissar Cloßmann sei beauftragt, die in der Stadt Hildesheim befindlichen schweren Geschütze für Preußen anzukaufen. Die Neustadt verlangte entsprechenden Anteil an dem aus dem Verkauf der Geschütze zu ziehenden Erlöse.

Der Prozess vor dem Reichskammergericht

Das Kammergericht entschied nach einem sehr schnellen Verfahren am 17. Juli 1798:

„Wird dem eingegangenen Verkauf der städtischen Canonen sein ungehinderter Lauf zu lassen, jedoch daß erlößende Geld zur Abtragung der mit gemeinsamer Bewilligung der Alt- und Neustadt aufgenommenen Capitalien zu verwenden vorbehaltlich eines jeden Theil Rechten hiermit verordnet.

Im Consilio 17ten Julii 1798“

Am 7. September desselben Jahres aber erkannte das Reichskammergericht endgültig:

„Läßt man es bey dem am 17ten Julii jüngsthin ergangenen Dekret mit Ausdehnung auf die übrigen entbehrlichen Canonen, jedoch mit dem weiteren, dessen Sinne ohnehin angemessenen Anfang bewenden, daß das aus den Canonen erlößende Geld zu keinem andern als unzweifelhaft mit einstimmung beider Städte kontrahierten Schulden oder beschlossenen Ausgaben, am wenigsten also zu den nicht der Samtkasse, sondern der städtischen Cämmereiyen obliegenden, von der Neustadt bereits für ihren Theil abgetragenen Kriegsschulden oder Ausgaben verwendet, höchsten Falls, bis zu dieser kaiserlichen Kammergerichts erfolgenden Entscheidung der darüber zwischen beiden Städten fürwaltenden Differenz hinterlegt, oder verzinslich ausgeliehen werden solle, widrigen Falls Magistrat der Altstadt dafür verantwortlich seyn solle, welchem anläg, daß er den Sinn der höchstrichterlichen Verordnung zur Gefährde der Neustadt zu miskennen, sich nicht entsühne, hiermit ernstlich verwiesen wird.

In consilio 7ten Septembris 1798.“

Über diese Entscheidung wurde am 17.10.1798 eine förmliche Ausfertigung erteilt.

Die Einzelheiten dieses Prozesses und des sich daran anschließenden Zeitungskrieges müssen hier, als nicht hierher gehörig, übergangen werden.

Mehr interessiert und das der Eingabe des Magistrates der Neustadt an das Reichskammergericht beigefügte Verzeichnis der damals in Hildesheim vorhandenen Geschütze, das eine Beschreibung dieser Stücke gibt und zugleich erzählt, wann sie gegossen sind.

Verzeichnis der Geschütze

Aus diesem Verzeichnis können wir entnehmen, daß sie während des Siebenjährigen Krieges (1760) meist an die Festungen Nienburg und Hameln verliehen worden waren und nicht alle zurückgeliefert worden sind. Die Vermittlung bei der Verleihung der Geschütze besorgte hauptsächlich der Kommissar Stromeyer. Diesem wurden 7 stählerne Mörser, 39 metallene Geschütze übergeben. Die Verleihung von 15 Stück eiserner Mörser und Geschütze vermittelte am 17.8.1761 der Fähnrich Brandes. Diese Mörser wurden durch Stromeyer am 4.8.1760 nach Hannover verliehen und kamen am 16.6.1764 wieder zurück mit Ausnahme der beiden zuletzt genannten, die nicht zurückgeliefert worden sind.

An metallenen Kanonen werden 39 verzeichnet, davon jede auf einer zweirädrigen Lafette ruhte. Sie wurden sämtlich dem schon genannten Kommissar Stromeyer am 4.8.1760 übergeben, der sie dann, wie wir noch genauer sehen werden, teils nach Nienburg, teils nach Hameln leihweise schaffte, ein Beweis, daß die Stadt Hildesheim damals ihre Geschütze nicht mehr selbst brauchte, also als Festung bereits ohne jede Bedeutung war.

Das Verzeichnis hat folgenden Inhalt:

|

Kanone |

Nummer |

Kaliber der Kugel Pfd. Eisen |

Gegossen |

Belegt mit Wappen |

Sinnbild |

Angegebenes Gewicht |

|

|

Zentner |

Pfund |

||||||

|

½ Kanonen |

1 |

24 |

1674 |

- |

- |

50 |

44 ½ |

|

½ Kanonen |

2 |

24 |

1636 |

der Stadt |

- |

47 |

82 |

|

½ Kanonen |

3 |

24 |

1647 |

- |

Salvator mundi |

57 ½ |

9 ½ |

|

¼ Kanonen |

4 |

12 |

- |

Bäckeramt |

St. Mattheus |

30 ½ |

9 ½ |

|

¼ Kanonen |

5 |

12 |

1674 |

der Stadt |

St. Johannes |

- |

- |

|

¼ Kanonen |

6 |

12 |

1675 |

der Stadt |

St. Lucas |

32 ½ |

- |

|

¼ Kanonen |

7 |

12 |

1647 |

Brauergilde |

St. Jacobus |

31 |

13 ½ |

|

¼ Kanonen |

8 |

12 |

1675 |

der Stadt |

St. Matthias |

33 |

19 |

|

¼ Kanonen |

9 |

12 |

- |

Brauergilde |

St. Andreas |

31 |

19 ½ |

|

¼ Kanonen |

10 |

12 |

1647 |

- |

St. Petrus |

30 ¾ |

7 |

|

¼ Kanonen |

11 |

12 |

1647 |

der Stadt |

St. Paulus |

30 ½ |

12 ½ |

|

¼ Kanonen |

12 |

12 |

1673 |

- |

St. Philippus |

32 ½ |

42 |

|

verkürzte Kanone |

13 |

8 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Regimentsstücke |

14 |

3 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Regimentsstücke |

15 |

3 |

1676 |

der Stadt |

- |

- |

- |

|

Regimentsstücke |

16 |

3 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Regimentsstücke |

17 |

3 |

- |

- |

Engel Gabriel |

- |

- |

|

Feldschlangen |

18 |

9 |

1610 |

- |

Herkules |

- |

- |

|

Feldschlangen |

19 |

6 |

1549 |

der Stadt |

der Strauß |

- |

- |

|

Feldschlangen |

20 |

6 |

1544 |

- |

der Schwan |

- |

- |

|

Feldschlangen |

21 |

6 |

1544 |

- |

St. Matthäus |

- |

- |

|

Feldschlangen |

22 |

5 |

1602 |

der Neustadt |

- |

- |

- |

|

Feldschlangen |

23 |

4 |

1574 |

- |

- |

- |

- |

|

Feldschlangen |

24 |

4 |

1611 |

Bäckeramt |

König Salomo |

- |

- |

|

Feldschlangen |

25 |

4 |

1611 |

Krämergilde |

Gideon |

- |

- |

|

Feldschlangen |

26 |

2 |

1544 |

der Stadt |

Jupiter |

- |

- |

|

Feldschlangen |

27 |

2 |

1611 |

Schneidergilde |

Fortitudo |

- |

- |

|

Feldschlangen |

28 |

2 |

1676 |

- |

Fortuna |

- |

- |

|

Feldschlangen |

29 |

2 |

1549 |

der Stadt |

Simson |

- |

- |

|

Feldschlangen |

30 |

2 |

1521 |

Wandschneidergilde |

St. Andreas d. Bleyke |

- |

- |

|

Feldschlangen |

31 |

3 |

- |

Kürschnergilde |

- |

- |

- |

|

Feldschlangen |

32 |

1 ½ |

1576 |

Leinewebergilde |

St. Jakobus |

- |

- |

|

Feldschlangen |

33 |

1 ¼ |

1578 |

Knochenhaueramt |

St. Bartholomäus |

- |

- |

|

Feldschlangen |

34 |

1 |

1544 |

der Stadt |

die Lerche |

- |

- |

|

Feldschlangen |

35 |

1 |

1544 |

der Stadt |

die Nachtigall |

- |

- |

|

Feldschlangen |

36 |

1 |

1544 |

Brauergilde |

- |

- |

- |

|

Feldschlangen |

37 |

1 |

- |

Schneidergilde |

- |

- |

- |

|

Feldschlangen |

38 |

1 |

- |

Lohgerber |

- |

- |

- |

|

Feldschlangen |

39 |

12 Pfd. Stein |

- |

- |

- |

- |

- |

Von diesen Stücken wurden die zu Nr. 1-3, 7-12, 19 und 20 sowie 39 nach Nienburg verliehen, von wo Nr. 1-3 am 25.10.1763, Nr. 7-12 am 22.9.1763, Nr.19 und 20 ebenfalls am 22.9.1763 und endlich Nr. 39 am 12.10.1764 zurückgeliefert wurden. Von Stück Nr. 4 ist nichts angegeben.

Alle anderen Stücke wurden nach Hameln verliehen, und es kamen zurück Nr. 5 und 6, desgleichen Nr. 13 und am 16.6.1764, Nr. 14-17 am 14.6.1763, Nr. 18 sowie Nr. 21-38 auch am 16.6.1764.

Man ersieht hieraus, daß die Abrüstung der Festung Nienburg und Hameln nur allmählich geschah.

Neben den genannten stählernen Mörsern und metallenen Geschütze werden noch 15 eiserne Geschütze erwähnt, die Fähnrich Brandes in der Zeit vom 6.-8. August 1761 empfing und nach Hameln weitergab. Darüber besitzen wir folgendes Verzeichnis:

|

|

Kanonen |

Serpentinen |

Mörser |

||||||||||||

|

Nr. |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

|

Kaliber der Kugel |

6 |

6 |

6 |

6 |

6 |

6 |

¾ |

¾ |

½ |

½ |

½ |

½ |

28 |

11 |

11 |

Alle diese Kanonen und Serpentinen besaßen eine zweirädrige Lafette, jeder Mörser hatte einen „Stuhl“. Sie wurden bis auf die zu Nr. 13-15 genannten am 3.2.1763 zurückgegeben. Was aus den nicht zurückgegebenen geworden ist, kann nicht gefragt werden.

Über das Metallgewicht und über die Preise dieser Geschütze gibt das dem Reichskammergericht eingereichte Verzeichnis folgende interessante Mitteilungen:

Es berechnen sich die Preise:

|

Arten der Geschütze |

des Metalls Taler |

der Form u. d. Gusses Taler |

der Zündlöcher Taler |

zusammen Taler |

|

24-Pfd. Kanone |

1800 |

220 |

25 |

2045 |

|

16-Pfd-Kanone |

1400 |

198 |

25 |

1623 |

|

12-Pfd.-Kanone |

1066 ⅓ |

145 |

25 |

1236 ⅓ |

|

8-Pfd.-Kanone |

700 |

115 |

25 |

840 |

|

4-Pfd.-Kanone |

383 ⅓ |

85 |

25 |

493 ⅓ |

|

12-zölliger Mörser mit d. großen birnenförm. Kammer |

766 ⅔ |

90 ½ |

25 |

882 1/6 |

|

12-zölliger Mörser mit d. kleinen birnenförm. Kammer |

566 ⅔ |

90 ½ |

25 |

686 1/6 |

|

12-zölliger Mörser mit d. zylindrischen Kammer |

483 ⅓ |

90 ½ |

25 |

598 5/6 |

|

8-zölliger Mörser |

166 ⅔ |

65 ¼ |

25 |

256 11/12 |

|

13-zölliger Steinmörser |

333 ⅓ |

65 ¼ |

25 |

403 7/12 |

Das Verzeichnis betreffend den beabsichtigten Verkauf der Kanonen im Jahre 1798 sagt ausdrücklich, daß sämtliche zum Verkauf zu stellenden Geschütze gebohrt seien; ebenso gibt es noch eine interessante Übersicht über die Beschaffenheit der zum Verkauf gestellten Geschütze, die hier eingeschaltet werden mag. Es hatten:

|

Nr. |

Kanone |

Rohrlänge Kaliber |

Weite der Mündung Zoll |

Kugelgewicht Pfund |

|

|

Die Kartaunen |

|

|

|

|

1 |

Die ½ Kartaune Salvator |

20 |

6 |

30 |

|

2 |

Desgl. mit Wappen |

22 ½ |

6 |

30 |

|

3 |

Desgl. mit Wappen |

19 |

5 7/8 |

29 ½ |

|

4 |

¼ Kartaune St. Andreas |

23 |

4 ¾ |

15 |

|

5 |

¼ Kartaune St. Matthias |

24 |

4 ¾ |

15 |

|

6 |

¼ Kartaune St. Lukas |

24 ½ |

4 ¾ |

15 |

|

7 |

¼ Kartaune St. Johannes |

24 ½ |

4 ¾ |

15 |

|

8 |

¼ Kartaune St. Petrus |

23 ½ |

4 5/8 |

13 ½ |

|

9 |

¼ Kartaune St. Jakobus |

23 |

4 ¾ |

15 |

|

|

Die Schlangen und Falkonette |

|

|

|

|

10 |

Jupiter |

38 |

2 7/8 |

3 ¼ |

|

11 |

ohne Namen |

43 |

2 ½ |

2 |

|

12 |

ohne Namen |

43 |

2 ½ |

2 |

|

13 |

ohne Namen |

48 2/8 |

2 ¼ |

1 ½ |

|

14 |

ohne Namen |

46 |

2 ½ |

2 |

|

15 |

ohne Namen |

40 |

2 ¼ |

1 ½ |

|

16 |

Jacobus |

46 |

2 ½ |

2 |

|

17 |

Fortitudo |

47 |

2 ½ |

2 |

|

18 |

Matthäus |

35 |

3 ¾ |

7 |

|

19 |

Gabriel |

38 |

4 ¼ |

10 |

|

20 |

- |

23 |

3 ¾ |

7 |

|

21 |

St. Andreas |

39 |

2 ¾ |

2 1/8 |

|

22 |

St. Bartholomäus |

44 |

2 3/8 |

2 ½ |

|

23 |

Salomon |

36 ½ |

3 5/8 |

6 ½ |

|

24 |

Strauß |

38 |

3 ¾ |

7 |

|

25 |

Schwan |

38 |

3 ¾ |

7 |

|

26 |

Gideon |

44 |

3 |

3 ¾ |

|

27 |

St. Philippus |

29 ¼ |

4 ¾ |

15 |

|

28 |

Fortuna |

31 |

2 7/8 |

3 |

|

29 |

eine vernagelte Haubitze |

14 |

6 7/8 |

45 |

Die Mörser hatten eine Mündungsweite von 6 ½, 14 und 15 Zoll, ihr Geschoßgewicht ist nicht angegeben.

Es ist bemerkenswert, daß mehrfach Geschütze gleichen Kalibers ein verschiedenes Metallgewicht haben. Man wird daraus entnehmen dürfen, daß sie nach verschiedenen Formen gegossen sind und sich beim Bohren und Abdrehen einer verschiedenartigen Behandlung haben unterziehen müssen.

Stückgießer und Guss der Kanonen

Gegossen wurden die älteren Geschütze wohl alle in Hildesheim; es wird wenigstens nirgends erwähnt, daß solche Güsse außerhalb stattgefunden haben.

Ausdrücklich erfahren wir aus den Stadtrechnungen, daß 1456 und 1459 der Gießer Heinrich Knop, 1479 und 1486 Heinrich Düller (Dulre), 1466 der Apengießermeister (Apengeiter) Cord und 1477 Hans Ripe, sämtlich zu Hildesheim ansässig, für die Stadt tätig waren.

Auch erzählt uns Tilo Brandis 1516, daß die in diesem Jahre von den Ämtern, Gilden usw. gestifteten Geschütze durch den Gießermeister Hans Polken gegossen seien. Von Polken wird uns auch die Wohnung übermittelt, sie lag im Zwinger vor dem Ostertore, also da, wo jetzt sich die Straße „Ostertor“ befindet, während sein Gießhaus auf dem Walle stand.

Aus den Akten des städtischen Archivs erfahren wir auch Stückgießer, aus deren Werkstatt die Geschütze hervorgegangen sind.

Es werden uns noch weiter genannt:

für 1602 Hans Frank,

für 1611 Dietrich Mente,

für 1626-1647 Heinrich Quenstedt,

für 1674 und 1675 Ludolf Siegfried.

Wie ich den freundlichen Mitteilungen des Herrn Glockengießermeister Karl Radler, für die ich hier meinen verbindlichsten Dank abstatte, entnehmen kann, waren die sämtlichen genannten Meister gleichzeitig Glockengießer.

Dietrich Mente war in Hildesheim von 1611-1623 als Glockengießermeiste ansässig, er goß jedoch nicht viele Glocken. Jedenfalls entstammte er der alten Glockengießerfamilie Mente oder Mende, die seit 1508 zu Braunschweig ihr Handwerk betrieb.

Heinrich (Hinrich) Quenstedt war von 1635-1647 Glockengießer zu Hildesheim, goß aber nicht viele Glocken. Ludolf Siegfried hatte seinen Wohnsitz von 1640-1676 in Hannover und goß ziemlich viele und große Glocken.

Alle dieser Meister waren Glocken- und Stückgießer, fertigten aber auch andere Metallsachen an, z.B. Taufbecken, Kirchenkronleuchter, Mörser usw.

Aus den angeführten Verzeichnissen geht allerdings hervor, daß die Neustadt Hildesheim auch Geschütze hat gießen lassen. So erwähnt das dem Reichskammergericht vorgelegte Verzeichnis eine im Jahr 1622 gegossenen Feldschlange, auf der das Wappen der Neustadt angebracht war.

Und Wehrhane erzählt in seiner Zusammenstellung der Hildesheimer Geschütze von einem Geschütz, das den Namen St. Matthäus führt, auf dem das bischöfliche Wappen angebracht war und das die Inschrift trug:

Evangelist bin ich genannt,

Den Herrn der Neustadt Hildesheim angewandt,

Meinen Fleiß will ich nicht sparen,

Ihre Stadt wohl helfen bewahren,

Wenn ich thu treffen wohl,

Er gewiß Schaden empfinden soll.

Inschriften an den Kanonen

Dem „Hildesheimer Humor“ entsprangen in früherer Zeit die Namen und Verslein mit denen man die städtischen Geschütze bedacht hatte.

Da gab es den „fliegenden Drachen“, die „Nachtigall“, den „Zaunkönig“, „Jupiter“, den „Simson" und „Gideon“.

Den „kleinen Jakob“ (ein 1 ½ Pfünder) hatte 1576 die Wollenwebergilde gestiftet. Er trug die vielversprechende Inschrift:

„Willen topper tigen de viend duben, Dat se mit smaeden von hier stuben“

(Wollen tapfer gegen die Feinde toben, Daß sie mit Schmach von hier stieben).

Ein großer 9-Pfünder, der „Engel Gabriel“ genannt, trug an dem Zündloch die Inschrift:

„Pferd und Mann mus zu boden stürtzen

Und in durch mich lassen, daß leben kürtzen.

Durch meinen snellen schus und stercke

Zerbrech ich offt der feinde wercke“.

Vor der Ladung aber stand geschrieben:

„Sich vor dich, Treu ist mislich.“

Standort der Kanonen

Die Geschütze waren auf den Wällen und Rondellen der Stadtbefestigung verteilt und wurden nach ihrer Rückkunft von Hannover, Nienburg und Hameln wieder aufgestellt. Die Aufstellung im Einzelnen ist ohne Belang, da sie verschiedentlich wechselte.

Am stärksten besetzt war das „hohe Rondell“, die Stelle, auf der jetzt das Kriegerdenkmal von 1870/71 steht. Es ist aber bezeichnend, daß das Inventarium der vorhandenen Geschütze von 1754 erzählt, auf dem hohen Rondell sei eine Viertelkanone St. Matthäus „so ohnbrauchbar“ aufgestellt. Dies Geschütz wird auch nicht weiter erwähnt, es kommt aber noch ein anderes Geschütz gleichen Namens vor, das mit diesem „ohnbrauchbaren“ nicht zu verwechseln ist.

Die Finanzierung der Kanonen

Wir ersehen weiter aus dem erwähnten Verzeichnisse, daß die Altstadt Hildesheim ihre Geschütze teils selbst beschaffen, teils durch die Ämter und Gilden beschaffen ließ, während die Neustadt ihre Geschütze sämtlich von sich aus anschaffte. Die Abwälzung der Kosten auf die Ämter und Gilden war eine Art indirekte Besteuerung dieser Körperschaften, wie wir ähnliches auch auf dem Gebiete des Feuerlöschwesens finden.

So hatte die städtische Verwaltung im 18. Jahrhundert durch die Apotheker, die zu den reichsten Bürgern der Stadt gehörten, eine Spritze, „die Apothekerspritze“, beschaffen lassen und eine andere, „die Andreanische Kirchenspritze“, war aus einer in der Andreasgemeinde bewirkten Sammlung zum Schutze der Gebäude der Andreasgemeinde beschaffen worden, wie dies die preußische Regierung bei der ersten 1802 erfolgten Einverleibung Hildesheims in Preußen feststellte. Diese Auflage dürfte, der Erzählung von Joachim Brandis nach, zum ersten Mal 1576 erfolgt sein.

Brandis erzählte, daß, als 1576 die Festungswerke der Altstadt Hildesheim, namentlich gegen die Neustadt, erneuert und in guten Zustand gesetzt waren, der Rat allen Ämtern, Gilden und Kommunen aufgab, daß sie alle je nach ihrem Vermögen ein grobes Stück Geschütz auf die Wälle liefern sollten, „wozu alle willig gefunden wurden“.

Je nach den Vermögensverhältnisse der Ämter und Gilden wurde die Lieferung von geschützten bemessen, so lieferte das Bäckeramt 1611 eine metallene Viertelkanone und eine metallene Feldschlange, die Brauergilde 1544 eine Schlange sowie 1647 und ohne Jahresangabe eine Viertelkanone, die Schneidergilde je eine Schlange ohne Jahresangabe und außerdem 1611, die Wandschneidergilde, also die Schnitthändler, 1521 eine Schlange, desgleichen die Kürschnergilde ohne Angabe der Jahreszahl, die Leinewebergilde 1576, das Knochenhaueramt 1578, die Lohgerber ohne Angabe einer Jahreszahl je eine Schlange und endlich die Gärtnergilde 1591 eine eiserne Kanone, deren Kaliber nicht angegeben werden kann, und außerdem eine eiserne Feldschlange.

Ob nun einzelne dieser Ämter und Gilden auch noch andere, vielleicht ein Aufnahme der jetzt noch vorliegenden Verzeichnisse nicht mehr vorhandene Geschütze der Stadt geliefert haben, kann allerdings (beim Schweigen der Quellen darüber) nicht mehr gesagt werden.

Interessanter sind die Jahre, aus denen uns das gießen von Geschützen in besonders starkem Maße gemeldet wird, weil wir daraus erfahren können, zu welchen Zeiten ein besonderes Bedürfnis zur Beschaffung von Verteidigungsmitteln bestand.

Da finden wir 1519 und in dem oben abgedruckten Verzeichnis 1521, also die Zeit der Hildesheimer Stiftsfehde und der Reformationsbewegung besonders stark vertreten. 1544, die Zeit des Schmalkaldischen Bundes gegen Heinrich den Jüngeren von Braunschweig, 1576, als die Altstadt sich gegen die Neustadt in „Kriegszustand“ befand, und endlich 1647, die Zeit, in der man die Wehen der Belagerung während des Dreißigjährigen Krieges auszugleichen trachtete. Nach 1676 war allerdings die Stadt Hildesheim so weit gesunken, daß sie nach diesem Jahre Geschütze nicht mehr hat herstellen lassen.

Unter den Geschützen dürfte sich manch schönes Gußstück befunden haben. Nicht nur werden uns die auf den Rohren angebrachten Sinnbilder genannt, wie der Heiland (salvator mundi), Matthäus, Johannes, Lukas, Jakobus, Matthias, Andreas, Bartholomäus, Petrus, Paulus, Philippus, der Engel Gabriel, Gideon, der König Salomo, die Königin Judith, aber als Zeichen der Renaissance finden wir auch Jupiter, Herkules, Fortuna und Fortitudo. Ob die Vögel Strauß, Lerche, Nachtigall, Schwan usw. als Sinnbilder angebracht waren oder den betreffenden Stücken nur als Namensbezeichnung dienten, mag dahingestellt bleiben.

Auch die Heraldik kam zu ihrem Rechte. Wir finden das bischöfliche Wappen, das Wappen der Altstadt und das der Neustadt erwähnt.

Das Geschütz der Knochenhauer führte einen Ochsenkopf, zwei gepaarte (soll wohl heißen gekreuzte) Schuten bezeichneten die Gärtner, eine Wage die Krämergilde, die Brauergilde das Malzeichen, d.h. drei keimende Gerstenkörner, das der Wollenwebergilde eine „Kratze“ und zwei „Schießspulen“.

Um zu zeigen, wie die Hildesheimer Geschütze aussahen, möge hier die im städtischen Archiv verwahrte Abbildung einer der Aufschrift auf dem Blatte nach 1519 zu Hildesheim gegossenen eisernen Feldschlange beigefügt werden (Bild), die 1672 zersprungen und deren Metall wohl zu dem Guß von Geschützen in den Jahren 1672-1676 verwandt worden ist. Aus welcher Gießerei das Geschütz stammte, kann leider nicht gesagt werden, jedenfalls ist es ein schönes Gußstück.

Der Verbleib der Geschütze

Wohin ist nun all dieser Reichtum an Geschützen gekommen?

Einige Stücke sind, wie uns die Verzeichnisse lehren, verliehen und nicht zurückgeliefert worden. Aus den Akten betreffend den Prozeß zwischen den beiden Städten Hildesheims geht hervor, daß man damals wegen des Verkaufs einer Anzahl dieser Stücke mit der Kriegskanzlei zu Hannover verhandelte und zu gleicher Zeit der preußische Kommissar Cloßmann in Hildesheim anwesend war, um Geschütze zu kaufen.

Nach Hannover und Preußen werden also wohl die Geschütze verkauft worden sein, ob als noch zu verwendenden Stücke oder nur als altes Metall zum einschmelzen und Umgießen, darüber fehlen allerdings jegliche Nachrichten.

(im Original übernommen)

Text-Quelle: Otto Gerland: Die artilleristische Ausrüstung der Stadt Hildesheim, Alt-Hildesheim, Westermann 1920, Braunschweig, Heft 5,

S. 12ff

Zurück → Schwert, Rüstung und Kanonen