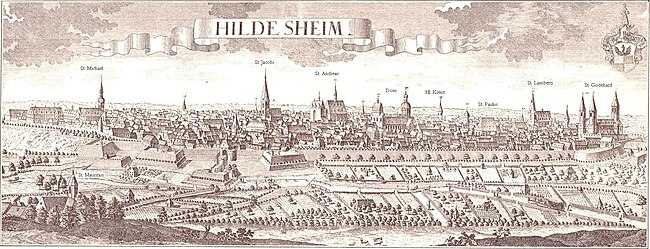

Das Rathaus der Altstadt

Die Baugeschichte des Altstädter Rathauses

Die Gesamtanlage

Grundriss des Rathauses

Der südwestliche Flügel

Der Mittelbau nach dem Markte

Der Ratskeller

Der Rathausturm

Die Nord- und Südflügel

Das Innere des Erdgeschosses

Das Innere des Obergeschosses

Die Geschichte der Rathaushalle

Türen der Rathaushalle

Das Kommisionszimmer

Das Syndikuszimmer

Verschiedenes

Gesamtanlage des Rathauses

Das gegenwärtige (1911) Rathaus besteht aus zwei Flügelbauten nach der Rathausstraße (südlich) und der Marktstraße (nördlich), die durch eine große Halle (Diele) im Erdgeschoß und den darüber liegenden Saal im Obergeschoß miteinander verbunden sind.

An der Hauptfront nach Westen, gegen den Marktplatz, liegt vor dem Kellerbau eine gewölbte, offene Halle, deren geschlossenes Obergeschoß von der Diele nach Süden in der ehemaligen Ratskapelle nach Norden in einem Fachwerkerkerbau endigt.

An der Nordostecke steht der alte Rathausturm; die Südostecke ist ganz neu errichtet.

Grundriss des Rathauses

Da das Rathaus so umgebaut ist, daß der ursprüngliche Zusammenhang stark verwischt ist, geben wir hier die Erläuterung der Grundrisse vorweg.

Der des Erdgeschosses zeigt in der Mitte eine große diele (Bild 1, fälschlich Saal bezeichnet), an die nach Süden die neue Haupttreppe und Amtszimmer, nach Norden weitere Büroräume sich anschließen. Der Mittelraum erhält sein Licht von Osten.

Der Grundriß des ersten Stockwerkes (Bild 2) zeigt noch deutlicher als der vorhergehende die Lage der alten (schwarz angelegten) und neuen (schraffiert angelegten) bauten. An den auch durch das zweite Obergeschoß hochgeführten Saal (vgl. Schnitt Bild 3) legen sich nach Süden die Zimmer des Stadtsekretärs, des Syndikus, sowie die Registratur; nach Norden zwei Sitzungszimmer sowie der große Stadtverordnetensitzungssaal und an der nordwestlichen Ecke nach dem Marktplatze zu das Zimmer des Oberbürgermeisters nebst Vorraum.

Im (neuen) zweiten Obergeschoß liegt ein nach der Halle zu offener Umgang, von diesem aus sind die Räume der städtischen Bauämter usw. zugänglich; der Turm in der Nordostecke (die „Lilie“) dient als städtisches Archiv.

Bild

Der südwestliche Flügel

Der älteste Teil des Rathauses ist der südwestliche Flügel, ein Quaderbau (Bild 4). Zu ebener Erde liegt hier eine gewölbte Halle, die nach dem Markte (nach Westen) mit zwei, nach Süden (Rathausstraße) mit einem Spitzbogen sich öffnet.

Darüber sind im ersten Obergeschosse, flache, im dritten spitzbogige Entlastungsbogen gegen die straken Eckpfeiler gespannt, die Öffnungen selbst aber mit (jüngeren) gerade geschlossenen Fenstern (im Obergeschoß mit reichem Maßwerk) ausgefüllt. Den oberen Abschluß nach dem Markte bilden zwei mit Krabben gezierte Giebel, von denen der nach der Rathausstraße liegende als Staffelgiebel ausgebildet ist.

Zwischen beiden Giebeln erhebt sich ein Dachreiter, ein schlankes Holztürmchen mit Uhr und durchbrochenem, leichtem abgestuften Helm.

Im Brüstungsfeld der Maßwerksfenster der Westseite sind neun schräggestellte Schilde ausgemeißelt, die nachstehenden Inhabern angehören. Von links nach rechts:

1. Längsgespaltener Schild, rechts Schwarz (ursprünglich links Gold): Wappen Hochstift Hildesheim.

2. quartierter Schild oben rechts, unten links Schwarz (Rot6), in beiden anderen Feldern Gold: Wappen der Altstadt vor 1528.

3. auf schwarzem (ursprünglich blauem) Grunde ein vollständiges Hirschgeweih-Wappen: Grafen von Winzenburg (?).

4. Leopard (Wolf?) über zwei Korngaben: Edle von Peine.

5. silbernes Hirschgeweih auf blauem Grund, umstreut mit goldenen Rosen oder Kugeln: Grafen von Dassel.

6. Zinnenschnitt: Grafen von Woldenberg.

7. Goldener, rechts anspringender Löwe auf blauem Grunde: Grafen von Poppenburg.

8. Desgl. In Silber: Grafen von Schladen.

9. Quadrierter Schild wie Nr. 2: Wappen der Neustadt.

(Die Wappenbeschreibungen dieses Bandes sind stets im heraldischen Sinne gegeben: heraldisch rechts stellt daher die vom Beschauer gesehene linke Schildseite dar und umgekehrt.)

Der Mittelbau nach dem Markte

Der anschließende Mittelbau des Rathauses nach dem Marke zu war ursprünglich so hoch wie der südliche Teil, und ist durch zwei Strebepfeiler in drei Felder zerlegt, die unter spitzbogigen Arkaden, oben spitzbogige Maßwerkfenster füllen, das mittlere höhere Feld enthält ein dreiteiliges Fenster. Dieser zweigeschossige Bau umschließt im Obergeschoß den großen prachtvollen neuen Rathaussaal. Seitliche neue Galerien in Höhe des dritten Stockwerkes vermitteln die Verbindung mit den einzelnen Zimmern.

Der dritte Bauteil der Westseite war bis zur Wiederherstellung 1883-92 durch Stadtbaumeister Stadtbaurat Schwartz ein Fachwerkbau auf unteren Arkaden, davor lag an dem nördlichen Ende der Westseite ein im 16. Jahrhundert entstandener Fachwerkerker.

Der Ratskeller

Der Eingang zum Rathaus ist durch eine Freitreppe unter den Arkaden des Mittelbaues zugänglich. Unter ihrem Portal liegt der Zugang zum ausgedehnten, mit gotischen Kreuzgewölben abgeschlossenen Ratskeller. Der Ratskeller ist identisch mit dem sog. „Eimschen“ Keller, in dem das berühmte Einbecker Bier ausgeschenkt wurde.

Der Ratskeller wurde 1911/12 neu ausgebaut.

Die Arkadenhalle über dieser Freitreppe ist mit Kreuzgewölben überdeckt und steigt im Mittelfelde höher. Die Gurtbogen über den beiden Mittelpfeilern sind deshalb auch auf rückseits ausgekragten und durch Blättermotive geschmückten Konsolen abgefangen.

Bildquelle:

Der Rathausturm

Zur ältesten Bauzeit gehört dann weiter der nordöstliche dreistöckige steinerne Turmbau, die „Lilie“, in der jetzt das Ratsarchiv und die Kassenräume untergebracht sind. Der Turm wird 1459 in einer Kämmereirechnung genannt.

Am Nordende dieses Baues steht: „Dvt is de garen mathe“ (Das ist das Garnmaß), daneben hing früher eine eiserne Elle von der Länge des Garnlopps, eine Erinnerung an den im Rathaus ehemals stattfindenden Wandschnitt (Kaufleute für Bekleidung).

Die Nord- und Süd Flügel

Der Nordflügel ist in der Außenfront neu.

Parallel dem Nordflügel liegt der einfache und kürzere ebenfalls dreigeschossige Südflügel, welcher ebenfalls in der Außenfront neu errichtet ist.

Das Innere des Erdgeschosses

Die Räume des Erdgeschosses (siehe oben) schließen sich rechts und links an die große, ursprünglich für die Gewandschneider in Buden eingeteilte Diele an. In der Mitte des südlichen Flügelbaues liegt jetzt die neue steinerne Treppe zu den Obergeschossen.

Interessant ist die Deckenkonstruktion des Erdgeschosses, eine verspreizte, gesprengte Holzdecke, die der älteren Ausführung bei der Wiederherstellung (1883-94) nachgebildet wurde. Die massiven Obergeschoßwände ruhen auf je vier freien und zwei Wandpfeilern des Erdgeschosses.

Das Innere des Obergeschosses

Der Grundriß des Obergeschosses ist sehr einfach, er bildet eine sehr stattliche große Halle von 9,86 m Breite, 29,57 m Tiefe, deren Holzdecke bis hoch in die Dachkonstruktion hineinragt. Auf der südlichen Seite liegt die ehemalige Kapelle (jetzt Standesamt), die übrigen Räume wurden bereits oben beschrieben.

Die kleine Kapelle an der Südseite der Halle hat eine in gotisierenden Formen ausgeführter Tür mit der Inschrift: „Anno: dm: millesimo quingentesimo primo (1501)“.

Die Umfassungswände der Rathaushalle sind bis auf etwa 5 m Höhe alt.

Die Geschichte der Rathaushalle

siehe auch: Ansichtskarten: Innenansichten des Rathauses

Auf ihrem Putz fanden sich 1856 an West- und Südseite Malereien sowie Inschriften in gotischen Minuskeln, darstellend die Hildesheimer Bischöfe bis zu Magnus. Eine Gruppe zeigte vier je auf einem Faldistorium sitzende, mit der Rechten segnende Gestalten.

Die der Nordwand wurde später durch Abbildungen von Hirschen in natürlicher Größe ersetzt, deren Köpfe stuckiert waren und deren Geweih als Jagdtrophäe daran befestigt wurde. Jede Beute trug eine bezügliche Unterschrift, z.B.: „Anno 1660 Mense Julio ist ein Hirsch dieser Größe im Hildesheimischen Walde geschossen worden.“

Buhlers erwähnte in dem Aufsatz: Zerstörte Hildesheimer Haussprüche“ Notizen über die ehemalige innere Ausstattung des Altstädter Rathauses, welche ein gewisser Johann Christoph Lossius 1706 zusammengetragen hat.

Danach stand über den Türen des Saales:

„Hanc patriae sanctam comitentur in aedem

Consilium, pietas, pax, Themis atque salus.“

Über der Tür zur Ratsstube:

„Haec nihil injustum Themidos sacraria tangant.

Consiliis vigeant paxque salusque bonis.“

Über der Tür zur Stube der Achtzehn Mann:

„Ter seni supplent proceres hic more senatum

Proque aris una consiliantque focis.“

Über der Tür zur Stube der Oldermänner:

„Pro plebe atque bono plebis sua scrita tribunus

Sciscit et at patres hinc trutinanda refert.“

Über der Tür zur Amts- und Gildemeisterstube:

„Negligat ut nemo civilia commoda civis:

Tangit et artificium publica cura tribus.“

Über der letzten Tür des Saales das Chronostichon:

fInIs ConsILII feLIX sIt fInIs In oMnI

ConsILIo faXIt ConsILII ILLe parens

(M=1000; 3 C=300; 6 L=300; 2 X=20; 18 I =18 zusammen 1638)

Wonach in diesem Jahre wohl eine größere Reparatur des durch die Belagerung 1633/34 stark beanspruchten Inneren des Hauses stattfand.

Die Halle enthielt weiter einen verzierten Kamin sowie fünf reich umrahmte Holztüren, die jetzt teilweise wieder an alter Stelle verwandt sind.

Das frühere große Fenster der Ostwand enthielt eine größere Anzahl teils älterer teils jüngerer Wappen, die bei der Restaurierung entfernt wurden und jetzt ins Roemermuseum gekommen sind. Sie sind für die Stadtgeschichte von wert und seien deshalb nach Mithoffs Angaben hier beschrieben. Nach ihm waren angeordnet:

Im ersten Felde links:

grau in grau (Grisaille) gemalte, (jüngere) kleine Wappen Hildesheimer Familien: Dörien, Sturz, Gerken, Weinhagen usw.

Im zweiten Felde:

kaiserlicher Reichsadler (ohne Unterschrift)

Im dritten Felde:

sächsischer Rautenkreuz: Wappen des Bischofs Magnus (Sohn Erichs IV., Herzog von Sachsen-Lauenburg)

Viertes Feld:

gelbes, innen und außen mit Enden versehenes Hirschgeweih auf blauem Grunde. Bezeichnet: „De greue v. win(zen)borch.

Fünftes Feld:

silbernes (weiß) Hirschgeweih mit Schädelansatz, auf blauem, mit gelben Rosen (?) besäten Grunde, bezeichnet: „de greue van Dassele.

Sechstes Feld:

goldener, gekrönter Löwe auf blauem Grunde, bezeichnet: „d(d greue) vom poppeborch.

Siebentes Feld:

silberner Löwe, gelbe Krone, auf rotem Grunde, bezeichnet: „de greue vom (S)laden.

Achtes Feld:

sieben goldene Balken auf rotem Grunde, bezeichnet: „sanct (us) 9 berw (Bernward)“.

Neuntes Feld:

längst gespaltener, rechts goldener, links rot gefärbter Schild, bezeichnet: „Des stychtes (Stiftes) to Hildensem.“ (Wappen)

Außerdem wurde später in der Mitte des Fensters das Stadtwappen angebracht mit der Unterschrift: „(SENA)TVS HIL(DE)SIENSIS (AN)NO 1735.

Der Rathaussaal diente zur Abhaltung der Bürgerversammlungen und zu Hochzeiten.

In der Reformationszeit wurden auch klassische Spiele, gelegentlich selbst Theateraufführungen abgehalten.

So ließ Magister Heningus Stockheim, Rektor zu St. Andreas, August 1591 aus dem Terenz die Adolphi und die Historie von den Söhnen Jakobs durch seine Schüler Frischlini Hildegardis „latine“ und den christlichen Ritter „germanica“ aufführen. Im September des gleichen Jahres fanden andere Aufführungen in englischer Sprache statt (Shakespeare?), die von englischen schauspielern und Musikern dargestellt wurden.

Bildquelle:

Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover; Selbstverlag der Provinzverwaltung; Hannover 1911, Band II, Heft 4, Teil 1, Seite 46f

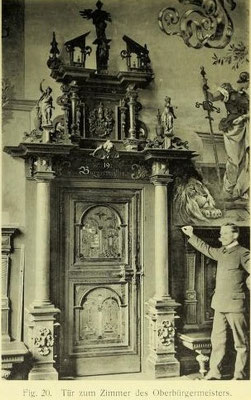

Türen der Rathaushalle

Alte Türen der Rathaushalle:

Die Tür zum Zimmer des Oberbürgermeisters (Bild 1) ist umrahmt von einem Oberbau mit gekröpftem Gebälk über zwei freistehenden Säulen toskanischer Ordnung. Der Aufsatz in phantastischer Form trägt krönende Figuren; in der Mitte das Hildesheimer Stadtwappen innerhalb eines zierlichen Baldachins aus ganz frei behandelten Stützen mit Schnörkelwerk und freistehenden Figuren.

In der Mitte des Kranzgesimses ein Engelsköpfchen; in den Türflügeln schöne Intarsien.

Tür zum Zimmer des Stadtsyndikus:

Ebenfalls von schöner Arbeit ist die Tür zum Stadtsyndikus (Bild 2). Ihre Rahmen sind glatt; die Füllungsbretter beiderseits mit Zierleisten befestigt; reiches Schnitzwerk; besonders schöner Beschlag auf der Saalseite. Rechts und Links hermenartige Pilaster mit reicher Flachschnitzerei; im Architrav zwei phantastische Köpfe. Jahreszahl 1628.

Die übrigen Türen (Bild 3) sind einfacher und entsprechend im Aufbau der Tür von 1628, sind jedoch im Oberbau nicht mit geschlitzten Verdachungen, sondern noch mit Flachgiebeln geschlossen nebst seitlichen Übergängen im Metallstil. Die beidseitige Leistenzier ist ebenfalls aufgesetzt.

Text-Quelle:[1] A. Zeller: Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover; Band 2, Kapitel 4: Bürgerliche Bauten; Selbstverlag, Hannover 1912; S. 56f

Bildquelle: Bild 1: [1] A. Zeller: Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover; Band 2, Kapitel 4: Bürgerliche Bauten; Selbstverlag, Hannover

1912; Tafel VI nach Seite 60

Bild 2+3: [1] A. Zeller: Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover; Band 2, Kapitel 4: Bürgerliche Bauten; Selbstverlag, Hannover

1912; Seite 53/54

Das Kommisionszimmer

Die schön getäfelte Decke im Kommissionszimmer entstammt dem ehemaligen Hause des bekannten Bürgermeisters Henning Brandis (Ecke Rathaus- und Osterstraße 59/60) und wurde nach dem Abbruch des an der Straße liegenden Vorderhauses im Rathaus eingebaut (Bild 1).

Der Kamin (Bild 2), ursprünglich im Rathaussaal, zeigt in seinen eigenartigen Wangen bereits barocke Einflüsse.

Ein prächtiges Stück ist sodann die schöne Tür von 1608 im Kommissionszimmer (Bild 3). Zwei Dreiviertelsäulen auf Postamenten tragen einen Architrav nebst Kranzgesims auf drei Konsolen, darüber ein reicher dreiteiliger Aufbau mit mittlerem Wappen. Ebenso sind die innen zweifeldrigen Türflügel durch Leisten und Zierwerk überreich geschmückt.

Gegenüber dem Kamin hängt ein Bild: Salomonisches Urteil“ mit der Beischrift:

FEMINEAS DIRIMIT

REGIS PRVDENTIA LITES

VITRAQ DYM PROLEM

TENDIT HABERE SVAM

T. REGVM. CAP 3

VER 16

Jahreszahl oder Meisterzeichen nicht vorhanden.

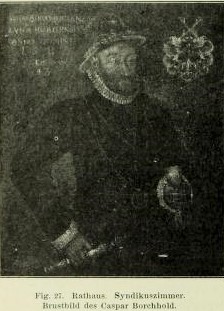

Das Syndikuszimmer

[1] Im Zimmer des Stadtsyndikus steht ein alter, hübscher Schrank, von der Decke hängt ein alter Kronleuchter mit nach unten liegenden Uhrzifferblatt herab (Bild 1)

Im gleichen Zimmer hängen eine Anzahl Porträts interessanter historischer Personen.

Das erste, früher im Kaiserhaus befindliches Brustbild eines Mannes (Bild 2), rechts Wappen mit Lilie, ist das Bildnis des Erbauers dieses Hauses.

LVNABVRGENSIS

ANNO DOMINI

1582

ÆTATIS SVÆ

43

Ein weibliches Porträt (Bild 3) trägt die Beischrift:

Anno post Natum Christum 1594

Calendas Janu. obyt. Maria Widershusen.

Clariss. Dn. Theodorici. Ludeken

Conjux Dilectissima. Ao. Aetatis 60.

Sie trägt eine Medaille mit Kreuz und der Inschrift:

Nox. vinces. in. er. HOC. ISTE (?)

Ein weiteres Brustbild eines Mannes trägt die Beischrift:

Theodoricus. Ludeken. IV Doctor

Anno Domini. 1580. Aetatis vero.

55

Rechts: Obyt in Christo Ao. 1598

16. Calend. Decemb. Ao. Aetat. 73.

Text-Quelle: [1] A. Zeller: Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover; Band 2, Kapitel 4: Bürgerliche Bauten; Selbstverlag, Hannover 1912;

Seite 57f

Bildquelle: Bild 1: [1] A. Zeller: Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover; Band 2, Kapitel 4: Bürgerliche Bauten; Selbstverlag, Hannover

1912; Tafel VII nach Seite 60

Bild 2+3: [1] A. Zeller: Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover; Band 2, Kapitel 4: Bürgerliche Bauten; Selbstverlag, Hannover

1912; Seite 58

Verschiedenes

Ein eigenartiges Stück des ehemaligen Rathausschmuckes ist die Hildesheimer Jungfrau (Bild), eine Holzfigur, welche ursprünglich auf einem der Strebepfeiler des Mittelbaues stand.

Text-Quelle: [1] A. Zeller: Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover; Band 2, Kapitel 4: Bürgerliche Bauten; Selbstverlag, Hannover 1912;

Seite 58

Bildquelle: [1] A. Zeller: Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover; Band 2, Kapitel 4: Bürgerliche Bauten; Selbstverlag, Hannover 1912;

Tafel VII nach Seite 60

Zurück → Kommunale Gebäude