Das Dominnere (allgemeines)

Der Hochchor

Die Vierung

Das südliche Querhaus

Das nördliche Querhaus

Das Mittelschiff

Die Seitenschiffe

Die Seitenkapellen

Die Orgelbühne und Seitenkapellen

Grundriß des Domes nebst Kreuzgang

Der Hochchor

Über dem östlichen Teil der Krypta erhebt sich in schlichter Größe der Raum des Hochchores, bestehend aus Chorquadrat und halbrunder Apsis. Der Raum wird durch drei Fenster in der Apsis sowie je zwei hochgelegene, in den Seitenwänden des Chorquadrates erleuchtet.

Das Conchagewölbe ist ebenso wie die ursprüngliche Holzdecke des Chorquadrates gelegentlich der Wiederherstellung im 18. Jahrhundert stuckiert worden.

Die Ausstattung des Chores besteht aus dem Hochaltar (Nr. 1 im Plan) mit den Prachtsärgen der beiden Schutzheiligen des Domes, St. Godehard und St. Epiphanias, sowie dem Throne des Bischofs an der Nordseite (Nr. 3 im Plan). Der Fußboden ist um drei Stufen erhöht.

An der Ostwand ist eine Nische (Nr. 4 im Plan) zur Aufbewahrung des heiligen Sakramentes für die Zeit von Gründonnerstag bis Karsamstag angeordnet.

In der Apsis selbst lag bis zum Jahre 1850 unter einem Holzfußboden der Rest eines prächtigen romanischen Niellogipsfußbodens.

Die älteste Lichterkrone des Domes, die Azelins (Bild 3), erleuchtet den nur der Domgeistlichkeit zugängigen Chorraum. Vor dem Hochaltar hängen drei silberne Ampeln von 1667.

Die Vierung

Der durch zwei Steintreppen von Nord und Süd zugängliche Raum der Vierung ist nach diesen Himmelsrichtungen durch zwei Steinwände abgeschlossen, nach West durch den Lettner Fridags begrenzt.

Innerhalb der Seitenwände stehen gotische Chorstühle, in der Mitte ein Lesepult, dessen Deckel die quadratische Öffnung abschließt, die liturgisch den Raum mit dem Grabe des darunter liegenden Titularheiligen St. Godehard verbindet.

Das südliche Querhaus

Im südlichen Querhaus führt von dem Podeste der Vierungstreppe eine weitere Treppe (Plan Nr. 4) hinauf nach der Schatzkammer (Cyther) über der Sakristei. Inmitten des Raumes des südlichen Querhauses steht jetzt die Christussäule.

Ein Windfang führt zu dem südöstlichen Seiteneingang des Domes, zwei weitere Türen nach der Sakristei und dem Nordflügel des Kreuzganges. Neben diesem Eingang liegt unter der Treppe nach Osten eine Kapelle (P), ursprünglich mit einem Altar der Apostelfürsten Petrus und Paulus.

Das nördliche Querhaus

Im nördlichen Querhause, dessen Aufbau dem südlichen entspricht, vermittelt eine Brücke den Zugang zum Obergeschoß des nördlichen Paradiesanbaues. Unter ihr liegt ebenfalls nach Osten eine Kapelle (H), ehemals mit dem Cäcilienaltar.

Am Mittelpfeiler der nordwestlichen Wand eine Türkenfahne.

Zu ebener Erde der Eingang vom nördlichen Paradies her, sowie der Zugang zum nördlichen Kreuzgangflügel.

Das Mittelschiff

Das Mittelschiff, aus drei Jochen bestehend, mit dem typischen niedersächsischen Stützenwechsel Pfeiler – Säule – Säule – Pfeiler, zeigt im Schnitt (Bild 5) das Verhältnis 3 ½ Höhe zu 2 Breite, das sich im Querschnitt des Seitenschiffes wiederholt.

Der romanische Bau war regelmäßig gegliedert, jedem Stützenabstand entspricht in der Oberwand ein rundbogig geschlossenes Fenster. Diese Teilung zeigt sich auch in den (jetzt im Dachboden verborgenen) Lisenen der Außenwände der Seitenschiffe.

Im oberen Teile der Mittelschiffsoberwand waren ursprünglich große (der Zeit nach nicht bestimmbare) Freskobilder, deren Reste teilweise noch über den Wänden der Barockdecke zu sehen sind, gemalt.

Die Seitenschiffe

Von den Seitenschiffen hat sich fast nichts erhalten. Die Außenwände wurden durch Anbau der Kapellen bis auf einige Pfeilerreste herausgeschlagen. An diesen lassen sich im Dachboden über den Gewölben der Kapellen nach außen noch Lisenen nachweisen, deren roh gebildeter Rundstab das ehemalige romanische Kranzgesims aus Schräge und Platte trägt.

Die Seitenkapellen

Auch die Seitenkapellen gotischer Zeit sind durch die Umbauten des 18. Jahrhunderts in ihren Fenstern total verändert und zeigen weiter keine besonderen Kennzeichen. Sie schließen nach außen mit quergestellten Satteldächern, was sehr zur Belebung der Südfront beiträgt (Bild 6).

Die Orgelbühne und Seitenkapellen

Nach Westen haben sich vom ältesten Bau Hezilos nur die beiden Säulen unter der Orgelempore erhalten, sowie auf deren Höhe die beiden oberen ungefähr quadratischen Seitenkapellen.

Die Gurtbogen zwischen diesen und der Lisene zeigen Halbsäulen mit roher Nachahmung korinthischer Kapitelle und attische Basen ohne Eckblatt; eine Form, die auch an den abgebrochenen Zierteilen der ehemaligen Turmpartie vorkommt (Bild 7).

Von sonstigen Einzelheiten des Hezilobaues ist nichts erhalten. Die Kapitelle stecken unter den Stuckformen des 18. Jahrhunderts; ebenso sind die Basen überarbeitet. Die Kämpferplatten zeigen, soweit sichtbar (z.B. in den oberen Westkapellen) die ältere Form des Karnieses.

Text-Quelle: [1] A. Zeller: Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover; Band 2, Kapitel 4: Kirchliche Bauten; Selbstverlag, Hannover 1911; Seite 41ff

Grundriß des Domes nebst Kreuzgang

Bildquelle: [13] R. Herzig: Der Dom zu Hildesheim; Verlag A. Lax, Hildesheim 1911; Seite 8

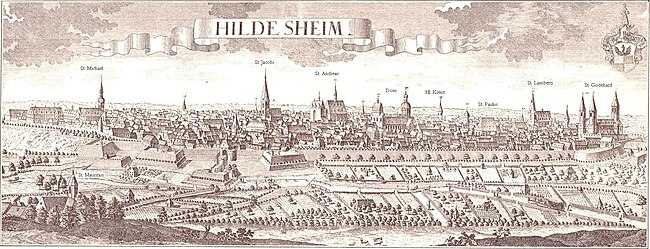

Foto/Bild

Bildquelle: Bild 1: [1] A. Zeller: Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover; Band 2, Kapitel 4: Kirchliche Bauten; Selbstverlag, Hannover 1911; Tafel II nach Seite 44