Die Kapellen im Mariendom

Kapellen und Seitenaltäre – allgemeines

Kapellen im nördlichen Seitenschiff:

a) Kapelle St. Georg

b) Kapelle der 10000 Märtyrer

c) Matthäus-Kapelle

d) Dreikönigs-Kapelle

Kapellen der Südseite:

Bartholomäus-Kapelle

Kapelle der unbefleckten Empfängnis

Kapelle der heiligen Elisabeth

Kapelle des heiligen Vincenz und Anastasius

Kapelle der heiligen Barbara

sonstige Kapellen:

(kleine) Annen-Kapelle

Antonius-Kapelle

Laurentius-Kapelle auch: Sakramentskapelle

Steinberg-Kapelle

ehemalige Kapellen:

Bernward-Kapelle

Epiphanius-Kapelle

Sylvester-Kapelle

Kapelle der heiligen Simon und Judas

Kapelle aller Patronen

Grundriss des Domes

Kapellen und Seitenaltäre – allgemeines

[1] Die nachfolgenden Heiligtümer, geordnet von West nach Ost und an der Nordseite beginnend, sind beschrieben einschließlich der in den Kapellen angebrachten Erinnerungstafeln und Grabplatten, um den inneren Zusammenhang nicht zu zerreißen.

Zur Aufstellung der Grabplatten selbst an ihren jetzigen Standorten ist noch zu bemerken, daß sie ursprünglich alle in dem Fußboden der Seitenschiffe bzw. der Kapellen lagen. 1787/88 wurden sie aufgehoben, soweit noch in gutem Zustande, teils in den Kapellen in der Nähe der Grabstätten wieder aufgestellt, teils aber auch in den Kreuzgang überführt.

Hierdurch ist der Zusammenhang zwischen Grabplatte und Grabstätte selbst teilweise zerrissen.

Im Übersichtsplan (Bild 1) ist der jetzige (1911) Zustand durch arabische Ziffern möglichst kenntlich gemacht. Über die im 18. Jahrhundert vorgenommene Inventarisation der Grabplatten vgl. später unter Grabstätten.

[1] Kapellen im nördlichen Seitenschiff

a) Kapelle St. Georg

b) Kapelle der 10000 Märtyrer

c) Matthäus-Kapelle

d) Dreikönigs-Kapelle

a) Kapelle St. Georg

[1] Die erste Kapelle von West Georgskapelle (M) mit dem gleichnamigen Altar enthält das Taufbecken. 1321 dotiert ein Domkellner Johann von Oberg den Altar.

Die Kapelle enthält drei Gedenkplatten:

Nr. 48 Jobst Edmund von Weichs, Domdechant gest. 1755. Messingplatte: 52 cm hoch, 52,7 cm breit, mit Wappen und Inschrift.

Nr. 49 Dompropst Heinrich Friedrich Philipp Gottlieb von Loe. Quadratische Messingplatte nebst Wappen, Inschrift.

Von Loe renovierte 1748 die St. Georgskapelle, welche eine Marmorbalustrade, einen neuen Altar mit von F. Ziensenis gemeißelten Figuren und den Reliefs der Taufe Jesu und des Ritters Georg erhielt. Der reiche Barockaufbau enthält eine Kreuzesabnahme (Kopie nach Van Dyck), der sargartige Altartisch, das Christusmonogramm und die Beischriften:

S. S. MARTYRVM VRBANI MAGNI und ET. S. COLVMBAE ∙ VIRGINIS ∙ ET ∙ MARTYRIS.

Nr. 50. Generalvikar Otto Matthias von Mallinkrodt. Gest. 1761. Messingtafel. Inschrift.

[W] Im Zentrum dieser Andachtskapelle steht die Pietá aus dem 15. Jahrhundert, die schmerzvolle Muttergottes mit ihrem toten Sohn auf dem Schoß. Das schmiedeiserne barocke Gitter grenzt den Raum als Andachtsort ab. Die Gläubigen können hier Kerzen entzünden und im Gebet verweilen.

Text-Quelle:

Bildquelle:

- Ansichtskarten

- Foto / Bild

[1] A. Zeller: Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover; Band 2, Kapitel 4: Kirchliche Bauten; Selbstverlag, Hannover 1911; Seite 53f

http://www.thinglink.com/scene/551717959140114433

Privatbesitz H.-J. Brand

b) Kapelle der 10000 Märtyrer

Die zweite Kapelle von Westen ist die der 10000 Märtyrer (L).

Nr. 47: Grabplatte des Kanonikus und Dechanten Ludolf von Falckenberg, der ein Anniversar (Gedenktag) in diese Kapelle 1622 und die Gobelins im Chor stiftete. Höhe 1,84 m, Breite 0,845 m; (vier) Ahnenwappen, von denen zwei erhalten sind; die Beischriften der Platte lauten:

Falkenberg. Cramme.

Anno Domini 1622. 30. Die Julii obiit Reverendus ac Nobilis D(ominus) Ludolphus a Falckenberg Cathedralis Ecclesiae Spirensis Decanus et Jubilarius: hujus vero Canonicus. Vujus anima requiescat in pace.

Amelunxen. Beumelberg.

Das ehemalige Mittelbild (wohl Wappen in Alabaster) fehlt.

Nr. 45: Raban Christoph von Hoerde. Sein Epitaph, eine Bronzeplatte, 1,225 m hoch, 0,82 m breit, oval.

In Fruchtranken das Hoerdesche Wappen mit von zwei Löwen gehaltener Inschrifttafel. Der Erinnerung an Raban c. v. Hoerde dient auch eine hinter dem Beichtstuhl stehende reiche Marmortafel, 82 cm hoch, 85 cm breit, mit schwungvoll gemeißeltem Blattwerk und in lateinischer Kursive geschriebenen, vergoldeten Distichen.

In einem Zusatze wird bemerkt, daß die Tafel zur Erhaltung seines Andenkens, nicht als Grabmal gestiftet ist.

Das Epitaph des am 23. Oktober 1686 gestorbenen Domherrn Johann Gottfried von Hoerde steht neben dem unter Nr. 45 erwähnten. Bronzeplatte, 1,023 m hoch, 0,66 m breit.

Blumengewinde nebst Wappen. Inschrift.

Das Grabmal des Bruders Franz Wilhelm Christoph, gest. 1714, ist im nördlichen Seitenschiffe vor der Matthäuskapelle. Die Platte ist verloren.

Der Altar selbst ist ein zweisäuliger Aufbau mit dem schon erwähnten Mittelbilde, in späten Renaissanceformen mit sogenannten seitlichen Ohren. Über dem Aufbau eine Himmelfahrt mit dem Bilde des Stifters in der linken Ecke.

c) Matthäus-Kapelle

Die Matthäuskapelle (K), gestiftet vom Domherrn Diedrich von Stöckheim (Thidericus de Stockem); renoviert durch den Domdechanten Johann von Westerholt, dessen Wappen im Fenster angebracht ist.

Der Altar, ein Spätrenaissancewerk mit teilweise barockisierenden Einzelheiten, enthält ein (neueres) Mittelbild, Maria mit dem Kinde. Gegenüber an der Wand ein vortreffliches Bild des Erzengels S. Michael mit der Überschrift:

QVIS VT DEVS∙,

der Unterschrift:

Princeps Gloriosissime MICHAEL ARCHANGELE∙ effo memor nostri: hic et ubique temper precare pro nobis FILIVM DEI.

Im Fußboden eine Messingplatte des Propstes und Kanonikus Franz Adolf v. Nagel, gest. 1764; sowie eine etwa hundert Jahre ältere des Johannes Westerholt, Domdechanten, † 1647. Beides Messingplatten.

d) Dreikönigs-Kapelle

Die Dreikönigskapelle (T) wurde gestiftet 1393 durch den Domdechanten Lippoldus de Luttere; renoviert 1773 von Ferdinand Wilhelm von Bocholtz (hierauf bezüglich die Altarinschrift).

An Gedenktafeln und Grabplatten:

Nr. 44: Grabmal der Schonette de nassauve Herzogin von Braunschweig (Bild).

Das einzige Grabmal einer Frau im Dom, ihr gewährt auf Grund einer Stiftung an die Kapelle. Das Grabmal wurde durch Kapitelbeschluß von 1723 vom Boden an die Rückwand der Kapelle versetzt. Die Grabplatte aus Sandstein 1,99 m hoch, 1,04 m breit, zeigt auf dem abgeschrägten Rande die Inschrift in Minuskeln:

anno ∙ domini ∙ mccccxxx VI ∙ in ∙ die ∙ sancti ∙ marei ∙ evangelistae ∙ obiit ∙ Schonetta ∙ de ∙ nassauwe ∙ ducissa ∙ Brunswicensis ∙ cujus ∙ anima ∙ requiescat ∙ in ∙ pace.

Das derb hergestellte Bild der Herzogin ist durch die Kleidung interessant. Mit freundlichem Gesichtsausdruck, flach über der Brust gekreuzten Händen, in Witwentracht, zu Füßen einen Löwen (statt Hund) als Wappenbild Braunschweigs. Die Kleidung besteht aus einem bis zu den Füßen gehenden Rock und bis zu den Knien gehenden Mantel. Dieser ist bis zu den Achseln aufgeschlitzt, um die Arme frei zu lassen. Die Ärmel haben enge schmalbesetzte Säume, der Mantel selbst hat unter dem Kopfloch einen Schlitz mit Häkchen. Um den Hals liegt eine dreifache Perlenkette. Auf dem Kopfe eine schwere, aufgepolsterte Haube mit Krausen an den Seitenteilen, Kruseler genannt. Unter der Haube ein Kopftuch (Schleiertuch) mit quadriertem Saum.

Auf einem Kopfband zur Rechten: „O fili die miserere mei“.

Die Krönung des Grabsteins ist ein im Stil der Spätrenaissance geformter bemalter Wappenmantel, außen Purpur, innen Hermelin, mit Fürstenkrone; unter ihm in einer Kartusche das gemalte Wappen der Herzogin.

Bildquelle: [1] A. Zeller: Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover; Band 2, Kapitel 4: Kirchliche Bauten; Selbstverlag, Hannover 1911; Seite 56

Nr. 43 a.b.: Erinnerungszeichen an die Stiftung des von Stratmann 1773 gemalten Altarbildes durch Ferdinand Wilhelm Ignaz Engelhardt von Bocholtz, † 1784, welches in dieser Bocholtzschen Familienkapelle aufgestellt wurde. Die 70 cm hohe, 51 cm breite Blechtafel zeigt die Ahnenreihe:

v. Bocholtz v. Schade

v. Bocholtz

v. Meschede v. Mervelde

sowie Beischrift.

Der Bruder: Franz Arnold v. Bocholtz, † 1765, hat als Erinnerungszeichen eine Blechtafel von 70 cm Höhe, 50 cm Breite und Beischrift:

v. Bocholtz v. Schade

v. Bocholtz

v. Meschede v. Merveldt

Nr. 42a: Messingwappen des Seniors Joachim Engelhardt v. Rintorff. 75 cm hoch, 58 cm breit, Unterschrift:

JOACHIM ENGELHARDT VON RINDTORFF.

Einer seiner Verwandten, ein Domherr Engelhardt, hatte hier einen Altar gestiftet. Ein Weihgeschenk des Joachim sind die drei Hängelampen vor dem Hochaltar im Chor. Der von ihm gestiftete Altar trug damals eine Inschrift; die Gedächnistafel fehlt ebenfalls.

Nr. 42b: Grabplatte des Seniors derer von Bocholtz, Johann Friedrich Anton von Bocholtz, † 1755, Messingplatte 70 cm hoch, rautenförmig:

v. Bocholtz v. Niehausen

B. Bocholtz

v. Schaden v. Eppen

nebst Inschrift.

Der Altar selbst, ein großzügiger Aufbau, enthält in der Mitte eine Weihinschrift des Ferdinand W. v. Bocholtz mit besonderem Rahmen. Rechts und links stehen zwei holzgeschnitzte Figuren; eine davon der heilige Nepomuk. Das Altarbild selbst, ein vorzügliches Gemälde, stellt die Anbetung des Jesusknaben durch die heiligen drei Könige dar.

[1] Kapellen der Südseite

Bartholomäus-Kapelle

Kapelle der unbefleckten Empfängnis

Kapelle der heiligen Elisabeth

Kapelle des heiligen Vincenz und Anastasius

Kapelle der heiligen Barbara

a) Bartholomäus-Kapelle

Über dem südlichen Eingang (Nr. 20) liegt die Bartholomäuskapelle (20),

daneben die

b) Kapelle der unbefleckten Empfängnis

Sie wurde wahrscheinlich um 1320 gestiftet; es wird vermutet, daß sie übereinstimmt mit der Kapelle, für welche der Rat am 7. April 1333 eine große Wachskerze stiftete (tot der capellen, de we ghebuwet unde bewedemet hebben to deme dome to Hildensem).

Später wurde mit ihr die vicaria prima et secunda sancti Bernwardi am Bernwardsfest (20.11.) verbunden, so daß sie gleichzeitig auch die Bernwardskapelle bildet.

Im Fenster (aus dem nachlasse des Dr. Kratz) das Wappen des Bürgermeisters Hans Wildefüer (1526-1542).

In der Kapelle folgende Grabstätten:

Nr. 40: Grab des durch den Neubau des Gymnasium Josefinum, 1694 bekannten Domdechanten und Weihbischofs Maximilian Heinrich Josef Freiherrn von und zu Weichs, † 1723. Die rautenförmige Grabplatte 71,5 cm hoch, zeigt das mit der Krone des Michaelsordens gezierte Wappen zu Füßen. Beischrift.

Nr. 41: Ernst Friedrich von Twickel, Weihbischof, † 1734. Er stiftete die Marmorbalustrade sowie den jetzigen Altar, ein charakteristisches Rokokowerk, mit zwei Figuren, der der Immaculata (unbefleckte Empfängnis) und der Heiligen Joachim und Anna (Bild).

Unter einer Figur und an der Gittertür der Kapelle Wappen des Erbauers; an der Westwand ein Votivgemälde mit dem knienden Donator (Schenker, Spender) vor der Heiligen Familie, umgeben von Bernward, Godehard und Michael.

Grabstätte eine rautenförmige Messingplatte mit Inschrift.

Auf der dem Altar gegenüberliegenden Seite ein großes Weihbild, Jesus auf dem Schoß der Maria, gestiftet von Propst Ernestus Fridericus de Twickel.

Text-Quelle: [1] A. Zeller: Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover; Band 2, Kapitel 4: Kirchliche Bauten; Selbstverlag, Hannover 1911; Seite 57

Bildquelle:

- Ansichtskarten

- Foto / Bild [1] A. Zeller: Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover; Band 2, Kapitel 4: Kirchliche Bauten; Selbstverlag, Hannover 1911; Seite 58

c) Kapelle der heiligen Elisabeth

Die Kapelle der heiligen Elisabet (F) wurde um 1320 gestiftet durch den Domherrn Gunzelin d.Ä. von Berwinkel. Am Altar und im Fenster, Wappen des Domherrn von Friedrich von Niehausen, Wohltäter der Kapelle. Die Marmorbalustrade von Weihbischof Johann Wilhelm von Twickel, † 1757.

Nr. 37: Sein Grab bezeichnete eine rautenförmige, jetzt verstellte Messingplatte, 73 cm hoch, mit Inschrift.

Nr. 37b: Friedrich von Niehausen, † 1691, Renovator der Kapelle und Oheim des Wilhelm von Niehausen, der sie als Familienkapelle durch Stiftung des Altars und eines Wappenfensters schmückte.

Rautenförmige Grabplatte, 74,5 cm hoch, mit Wappen umgeben von den Ahnenwappen

v. NIEHAVSEN. v. HAXTHAVEN.

v. NIEHAVSEN.

v. SPIEGEL. v. FÜRSTENBERG.

und kurzer Inschrift.

Nr. 38: Wilhelm von Niehausen, † 1681. Rautenförmige Grabplatte. 72 cm hoch, sonst wie Nr. 37b.

v. NIEHAVSEN. v. EPPE.

v. NIEHAVSEN.

v. HAXTHAVSEN. v. AMELVNXEN.

Kurze Inschrift.

Altar ein Spätrenaissance-Aufbau mit dem Bilde der zum Himmel schwebenden Jungfrau Maria. Gegenüber ein Votivstandbild der Heiligen Jungfrau, bemalt mit sehr eigenartigem Baldachin aus versilbertem und vergoldetem Kupferblech.

d) Kapelle des heiligen Vincenz und Anastasius

Kapelle der Märtyrer Vincenz und Anastasius (G), um 1323 vom Domherrn Gunzelin von Berwinkel errichtet.

In ihr: Grab des Stifters des Altares, Kanonikus Diedrich von Kettler, † 1668. Grabmonument jetzt im Domkreuzgang. Der Altaraufbau Spätrenaissance; das Altarbild, Allerheiligen, Christus neben Gott Vater als Weltrichter, entstammt dem Altare omnium sanctorum (Allerheiligen), der ursprünglich im Mittelschiff des Domes stand.

e) Kapelle der heiligen Barbara

Die Kapelle der heiligen Barbara (H) 1321 gegründet und dotiert von Domkellner Johann von Oberg; renoviert durch den Fürstbischof Jobst Edmund von Oberg.

Sein Wappen im Fenster und am Altar. In ihr:

Nr. 34: Grabbild des Dompropstes Franz Diedrich Josef Freiherr von Landsberg, † 1727; bekannt als Stifter der Tapeten im Rittersaal. Ursprünglich lag das seit 1836 durch den Domkapitular Joseph Clemens von Vorst-Lombeck-Gudenau an der Wand aufgestellte Bild im Fußboden, darunter das Hauptwappen, die vier Ahnen in Schriftbändern in den vier Ecken; um das Ganze ein Inschriftstreifen. Das Hauptwappen kam in den Kreuzgang.

Das Messingbild in der Barbara-Kapelle zeigt die Figur des Verstorbenen in Chorkleidung. Offener Talar, über den Knöcheln geschlitzt, Schnallenschuhe. Das Rochett reicht bis zum Knie, hat weite Ärmel, am unteren Rande sowie an den Ärmel und am Halsausschnitt reiche Bordüren, auf der Brust zwischen zwei Bäffchen (Halsbinde) das Dompropstkreuz. Große Perücke, Rechte auf die Brust, Linke auf ein Tischchen gestützt, dessen mit Fransen besetzte Decke, die von einer Kartusche umrahmte Inschrift zeigt:

Reverendissimus et Illustrissium D. Dominus Theodorus Franciscus Josephus Liber Baro de Landsberg.

Die Inschrift des Grabsteins selbst fehlt, nur obiit erhalten, das Wort praepositus stammt von Gudenau.

Nr. 35: Grabplatte Domscholaster Johann Edmund de Brabeck, † 1732. Bekannt durch die Kurie am Domhof, dem jetzigen Bischofspalais.

Ovale Bronzeplatte 95 cm Höhe, 69,3 cm Breite, zwischen Blumengewinden das Wappen und Inschrift.

Der Grabstein 1836 durch Domkapitular von Gudenau an die Wand aufgestellt.

Altar in reichem Barockaufbau, Bild der Jungfrau Maria mit dem Jesusknaben. An den Wänden seitlich schön gezeichnete Wandarme der Louis-Seize-Zeit.

Weitere Kapellen im/am Dom

Die (große) Annen-Kapelle

Die (kleine) Annen-Kapelle

In der "kleinen" Annenkapelle, neben der → Steinberg-Kapelle gelegen, erinnert eine Glas-Skulptur an die Zerstörung der Bischofskirche im Zweiten Weltkrieg.

Die Antonius-Kapelle

[1] An die Laurentiuskapelle mit dem Rittersaal darüber schließt nach Osten an die Antoniuskapelle (S im Grundriß).

Sie wurde errichtet um 1444 gleichzeitig mit der Erweiterung der Laurentiuskapelle durch den Domkellner Burchard Steinhoff. Sie enthält fünf Altäre: Antonius-Altar, Magdalenenaltar von Burchard gestiftet, Josefs-Altar, Marien-Altar und Altar der unschuldigen Kindlein.

Über der Kapelle lag ein Dormitorium, Schlafhaus, zu dem Burchard schon 1438 Stiftungen gemacht hat. Es wurde nötig, da laut Status von 1443 alle Domherren und Vikare, welche eine Messe im Dome zu halten hatten, jedesmal die Nacht vorher zwecks innerer Sammlung im Schlafhause zubringen mußten.

Diese Kapelle wurde erweitert nach oben durch Ausbruch der Decke und des Dormitoriums 1655 durch die Jesuiten und der Raum durch eingebaute Holzstützen in drei Schiffe geteilt; die Seitenschiffe mit Emporen versehen. Die Kirche erhielt drei Altäre und wurde am 15. Juni 1656 durch den Weihbischof Adamus Adami zur Antonius-Pfarrkirche geweiht. Die Kirche ging dann später – nach Aufhebung des Ordens – in den Gebrauch der Schule über und dient jetzt dem katholischen Gymnasium zum Gottesdienst.

Der Chor

Flache Holzdecke mit Vouten, gewölbeartig behandelt, wie die massiven des Schiffs. Altarraum zwei Stufen erhöht; seitlich reichgeschnitzte Holzwände, hinter denen Gänge zur Sakristei östlich vom Chor führen. An der südlichen Zwischenwand die Jahreszahl 1718, gegenüber in durchbrochener Arbeit die Initialen I. H. S.

Der Altaraufbau im typischen Jesuitenstil; der Altar selbst als Sarg mit dem Christusmonogramm um zwei Stufen erhöht; darüber in Form eines kanzelartigen Aufbaues ein drehbares Tabernakel, bekrönt von dem auf dem Kreuze ruhenden Lamm, umgeben von einer Strahlenkrone.

Die Rückwand des Altars ist als doppelte Säulenstellung mit gewundenen Säulen gebildet; mit Weinranken und Trauben im Schaft; darüber als Abschluß eine ebensolche, mehr zusammengerückte gleiche Architektur.

Im unteren Teil als Mittelbild das heilige Abendmahl: im oberen: Gott Vater. Die Verdachungen sind nur in den Eckanfängen ausgebildet; links und rechts von Engel mit Symbolen, zu Oberst von der Taube als Symbol des Heiligen Geistes bekrönt. An dem Unterbau links und rechts die charakteristischen seitlichen Ohren, von Engelsgestalten gekrönt.

Das Schiff

Das Schiff ist einfach, massiv überwölbt, die Säulen mit den Figuren der zwölf Apostel geschmückt, die Empore durch gedrehte dicke Baluster abgeschlossen.

Die Orgel

Die Orgel der Westempore neu (1898).

Die Kanzel

Die Kanzel sehr schlicht, mit guter Furniereinlage, gedrehte Säulchen an den Ecken; im Mittelfeld I. H. S. in einer Strahlenkrone. Horizontaler Deckel aus Engelsköpfen; spätes 18. Jahrhundert.

Die Bänke

Sehr schön die geschnitzten Bänke der Seitenschiffe; die Wangen mit Doppeladlern, darüber eine Kurkrone.

Die Altäre

Außer dem bereits beschriebenen Hauptaltar enthält die Kirche zwei Seitenaltäre; links Muttergottes, rechts heiliges Kreuz.

An den Wänden eine Anzahl Ölbilder im Rahmen: Schiffs-Nordseite von West nach Ost: Verkündung; besuch der Elisabeth (anno 1667 mit Wappen); Jesus im Tempel, Tod der Maria, Krönung Maria; auf der Galerie ebenda: Jesus am Ölberg, Markus wird das Ohr abgehauen, Jesus Verurteilung, Dornenkrönung und Kreuztragung; alle mit Wappen.

Im Chor nördlich ein großes Bild: Ermordung von Jesuiten mit Inschrift:

Rabanus de Lippe Ecclesie Cathedralis Hildesiensis Canonicus Capitularis et Senior p p 1669; der heilige Franziskus und der heilige Ignatius (gestiftet von D. Matthias Korff condictus Schmising etc. 1669).

An der Ostseite nördlich und südlich zwei sehr verblaßte, durch Chronostichon datierte Bilder: Himmelfahrt Maria und Erstgeburt; ferner eine ältere Darstellung der Kirche in sehr drastischer Weise die Schicksale der Abtrünnigen schildernd.

In der Sakristei ein hübsch geschnitzter Schrank, sowie 16 Ölbilder biblischen Inhalts. Die steinerne Prachtbank nach Osten mit Engelsköpfen.

[W] Vom Kreuzgang kommt man zur Antoniuskapelle, die aus dem 15. Jahrhundert stammt. Berühmt ist der Lettner aus Sandstein, der früher einmal vor dem Hochaltar im Dom gestanden hat.

Die Antonius-Kapelle ist die Gymnasialkirche des Gymnasiums Josephinum.

Text-Quelle:

Bildquelle:

- Ansichtskarten

- Foto / Bild

[1] A. Zeller: Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover; Band 2, Kapitel 4: Kirchliche Bauten; Selbstverlag, Hannover 1911; Seite 134f

[W] http://www.nibis.de/~gs-mauri/Hildesheimklick/dom.html#Die Antoniuskapelle

[W] http://www.nibis.de/~gs-mauri/Hildesheimklick/dom.html#Die Antoniuskapelle

Die Laurentius-Kapelle

auch: Sakramentskapelle

[1] Im Südflügel des Kreuzganges begann die Bebauung von Westen nach Osten. Als ältester Raum ist die St. Laurentiuskapelle (Bild) zu betrachten.

Sie bildete ursprünglich das Kapitelhaus (nach Mithoff), auf den der Wand entlang ziehenden Bänken saßen die Mitglieder gelegentlich der gemeinsamen Sitzungen.

Anfänglich bestand die Kapelle nur aus drei Schiffen, überdeckt mit rippenlosen, im Grat scharfgeputzten Kreuzgewölben auf zweimal fünf romanischen Säulen ruhend.

In ihrer einfachen Ruhe ist sie als architektonischer Raum außerordentlich ansprechend, das Gefällige wird erzielt durch die gedankenreiche Kapitelle, von denen ein jedes in seiner Art interessant behandelt ist. Neben der Würfelform angelehnten Lösungen kommen hier ganz freie Bildungen aus Blättern, Rankenreihen und Palmetten vor, ein Kapitell zeigt sogar eine auf dem Rücken liegenden Hund oberhalb eines breiten Kelchblattrandes.

Die Kämpfer haben teils Platte und Schräge, teils Hohlkehlmotive.

1440 wurde diese Kapelle durch ein Schiff nach Süden erweitert und hier achteckige Pfeiler eingebaut, welche das Gewölbe tragen, eine technisch durch ihre große Schwierigkeit sehr interessante Arbeit, welche ebenfalls dem schon mehrfach erwähnten Domkellner Burchard Steinhoff zugeschrieben wird.

Folgende Würdenträger fanden ihre Ruhestätte in der Laurentiuskapelle:

Grabstätten: Bischof Udo, Weihbischof Adamus Adami, Dompropst Conrad von Falkenstein, Domdechant Hermann von Werberge

[W] Die Kapelle wurde 1079 unter Bischof Hezilo errichtet. 1114 fand Bischof Udo hier seine letzte Ruhestätte. Die Sakramentskapelle ist dreischiffig und hat ein niedriges Kreuzgratgewölbe. Sie entstand als erste Kapelle des Doms unter Bischof Hezilo, daher dominiert der schlichte romanische Baustil. Durch ihre präzise Raumgliederung beeindruckt die Kapelle, diese wird durch 15 spätromanische und gotische Säulen mit wunderschönen Kapitellen erzielt. 1440 wurde die Laurentiuskapelle um ein Schiff nach Süden erweitert, dessen Gewölbe von achteckigen gotischen Säulen getragen wird.

Vermutlich wurde die Sakramentskapelle zunächst als Kapitelsaal genutzt. Sie bildet den baulichen Übergang zum südlichen Kreuzgang und schließt unmittelbar an die Sakristei an.

Die Laurentiuskapelle gehört neben dem Kreuzgang zu den einzigen erhaltenen romanischen Anbauten des Hildesheimer Doms.

Seit dem Zweiten Weltkrieg wurde die Laurentiuskapelle als seitlicher Teil der Sakristei verwendet, viele große Schränke für Messgewänder prägten das Bild des Raumes. In der Zeit zwischen 1960 und 2010 wurde die Sakramentskapelle als Hauptsakristei des Doms genutzt.

Sie wird zukünftig für Gottesdienste genutzt und soll als Sakramentskapelle mit Tabernakel dienen. „Hier soll man einen Ort der Stille finden, auch wenn es im Dom mal etwas unruhiger zugeht“, erklärt der Generalvikar Koitz. Dafür wird ein direkter Durchgang aus dem Dominnenraum geschaffen.

Mit der Wiedereröffnung nach der Domsanierung wird sie als Anbetungskapelle und für Werktagsgottesdienste genutzt.

FOTO/BILD

Text-Quelle:

Bildquelle:

- Ansichtskarten

- Foto / Bild

[1] A. Zeller: Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover; Band 2, Kapitel 4: Kirchliche Bauten; Selbstverlag, Hannover 1911; Seite 122

[W] http://www.dom-hildesheim.de/de/content/die-sakramentskapelle-im-hildesheimer-dom

Bild 1: http://www.raymond-faure.com/Hildesheim/Hildesheimer_Dom_Taufbecken_Laurentiuskapelle.html

Bild 2: http://www.dom-hildesheim.de/de/content/die-sakramentskapelle-im-hildesheimer-dom

Bild 3: [1] A. Zeller: Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover; Band 2, Kapitel 4: Kirchliche Bauten;

Selbstverlag, Hannover 1911; Seite 122

Die Steinberg-Kapelle

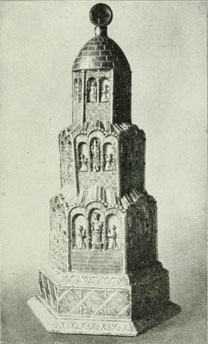

[1] Die Steinbergkapelle ist gestiftet von dem opferwilligen Domkellner Lippold von Steinberg, dem Spross eines einheimischen Hildesheimer Rittergeschlechtes.

Er entstammte der Wispensteinschen Linie dieses Geschlechtes, ist nach Behrens um 1325 geboren und wurde 1351 Domherr von Hildesheim.

In seiner Jugend besuchte er das gelobte Land, erwarb dort ein Stück vom Heiligen Kreuz und ließ für dieses in den Domwerkstätten jenes berühmte turmartige Reliquiar verfertigen, welches jetzt eine Zierde des Domschatzes bildet und für die gleichfalls von Lippold gestiftete Kapelle aller Patronen an der Ostseite des nördlichen von ihm ebenfalls erbauten Paradieses als Altarschmuck bestimmt wurde.

Die Kapelle selbst wurde 1405 und 1406 mit seinen Erbgütern zu Ahrbergen dotiert.

Lippold soll am 23. September 1415 gestorben sein und wurde in der genannten Kapelle begraben; sein „mit Messing überzogener Grabstein“ wurde leider entwendet.

Bei Wiederherstellung der Kapelle 1888/80 fanden sich an den Wänden die Darstellungen sämtlicher Patrone des Domes sowie mehrere Grabsteine, welche hier wieder aufgestellt wurden.

Das Reliquiar, das in diese Kapelle gehört (jetzt Domschatz) sei nachstehend beschrieben.

Es ist eine Nachahmung der Domkuppel über der Vierung und als solche für die Baugeschichte von hohem Werte.

Der Aufbau erhebt sich auf gotischem, mit Blendmaßwerk verziertem sechseckigen Fuße, ist aus Eichenholz geschnitzt, mit Silberblech überzogen und vergoldet. Drei abtreppende Geschosse bauen sich übereinander auf; oben ist eine Steinkuppel nachgebildet, in deren Knopf, hinter einer Kristallscheibe, eine Holzpartikel zu sehen ist.

Die Seiten der erwähnten Geschosse sind sehr originell gegliedert, sie bestehen aus einer mit einem höheren und zwei niedrigeren Bogen gebildeten Wand, über denen Plattendächer angeordnet sind. In der Wand selbst sind, durch zwei Pfeiler getrennt, drei Nischen, welche Figuren schmücken.

Im untersten Geschoß: Maria mit dem Kinde, Petrus, Paulus Karl d.G., Kosmos und Damian;

Im zweiten Geschoß: drei Bischöfe und drei Märtyrer;

Im dritten: sechs Märtyrer, alle Dompatrone.

Das Wappen des Stifters kehrt unter den Mittelnischen der beiden unteren Geschosse wieder, er selbst, kniend als Donator (Spender), ist auf der Rückseite des Knopfes dargestellt.

Im Nordparadies des Domes befindet sich ein weithin unbekanntes Kleinod: die Steinbergkapelle.

In der östlichen Wand des Vorraumes gelegen, war sie bisher immer verschlossen. Gebaut wurde sie um 1405 durch Stiftungsgelder des Domherrn Lippold von Steinberg. Ursprünglich diente sie der Ehrung der Dompatrone, wovon Reste von Wandmalerien, die wahrscheinlich die Dompatrone und Heilige zeigen, sowie von teilweise erhaltenen Inschriften zeugen.

Die Kapelle zählt zu den wenigen originalen, gotischen Bausubstanzen des Doms, auch Wandmalereien, welche stehende Figuren von Heiligen darstellen, aus der Zeit sind erhalten.

Die Steinbergkapelle zählt zu den wenigen Arealen des Doms, die durch den Bombenangriff am 22. März 1945 nicht zerstört wurden.

Nach der Domsanierung soll sie 2015 der Öffentlichkeit wieder zugänglich sein.

Text-Quelle:

Bildquelle:

- Ansichtskarten

- Foto / Bild

[1] A. Zeller: Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover; Band 2, Kapitel 4: Kirchliche Bauten; Selbstverlag, Hannover 1911; Seite 120

[W] http://www.dom-hildesheim.de/de/content/die-steinbergkapelle-im-hildesheimer-dom

Bild 1: [1] A. Zeller: Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover; Band 2, Kapitel 4: Kirchliche Bauten; Selbstverlag, Hannover 1911; Seite 121

Bild 2: http://www.dom-hildesheim.de/de/content/die-steinbergkapelle-im-hildesheimer-dom

ehemalige Kapellen

Die Bernward-Kapelle

Auf dem Plan mit Ziffer C; rechts vom Hauptportal gelegen

Die Epiphanius-Kapelle

Dies Kapelle wurde im Jahre 964 vom Bischof Othwin an der Südseite des Doms erbaut.

Sein vierter Nachfolger, der heilige Godehard, ließ sie um 1035 abtragen und dafür ein Kollegiatstift mit Kirche und einige Nebenbauten errichten.

Text-Quelle: M. Gratz, "Der Dom zu Hildesheim"; Commission d. Gerstenbergschen Buchhandlung, Hildesheim 1840, Seite 24

Die Sylvester-Kapelle

Auf dem Plan mit Ziffer B; südlich, unterhalb der Barbara-Kapelle gelegen. Heute der westliche Südeingang.

Kapelle der heiligen Simon und Judas

Auf dem Plan mit Ziffer D; links vom Hauptportal gelegen

Kapelle aller Patronen

Auf dem Plan mit Ziffer O; östlich über dem Nordparadies gelegen

[13] Grundriss des Domes

Text-Quelle: wenn nicht andere angegeben: [1] A. Zeller: Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover; Band 2, Kapitel 4: Kirchliche Bauten; Selbstverlag, Hannover 1911;

Seite 53ff

Bildquelle:

- Foto / Bild Grundriß: [13] R. Herzig: Der Dom zu Hildesheim; Verlag A. Lax, Hildesheim 1911; Seite 8

Zurück → Der Dom

Zurück → Baulichkeiten des

Mariendoms