Die Kurien des großen Domhofs

[1]

Nr. 21 (1209): Neubau an Stelle des Stiftsgebäudes der Schlüsselkorbkapelle die 1827 abgebrochen wurde.

Nr. 22 (1210): Einfaches Haus mit rundbogiger Einfahrt, massives EG, Fachwerk-OG.

Erbauer des Hauses war der Domkapitular Franz Wilhelm von Schorlemer ;

Unter einer Krone ein Doppelwappen, bezeichnet mit:

SCHORLEMER und LANDSBERG; Jahreszahl 1698.

Darunter die Inschrift:

FRANCISCVS WILHELMVS A SCHORLEMER

EX OBERHAGEN

CATHED : ECCLES : HILD : CANON : POSVIT.

An der Gartenseite der Durchfahrt die Jahreszahl 1693.

Nr. 23 (1211): Kurie Hermann Bock von Northoltz

Nr. 24 (1212): Zurückliegendes, einfaches massives Hofgebäude (jetzt, 1911) Bischöfliches Konvikt für die Schüler des Gymnasiums Mariano-Josephinum). Portal mit Voluten, darüber das gleiche Wappenschild wie am Josephinum; Inschrift in Architrav:

IOHAN : BERN : L : B : DE : ET : IN : WEICHSS

DE : REVSBERG : CATH : ECCL : HILD : CANTOR : ET : CAPIT :

PRAEPOSITVS : IN : BONN : M : D. C. C. X. X. IX. (1729),

Im Türsturz darunter Engelskopf. Der Torpfeiler charakterlich durch die schräg gestellte perspektivisch wirkende Grundrißortnung (Bild 1).

Erbauer ist der Domkantor Johann Bernhard Joseph von und zu Weichs;

Sein Familienwappen zeigt die Anordnung:

v. Weichs v. Hompesch

v. Leick v. Morian

Die überwölbte Durchfahrt nach dem Platze „Am Stein“ trug noch im 17. Jahrh. Kapellen, deren Namen nicht mehr bekannt sind; früher als Tor St. Paulus der Bernwardmauer bekannt.

Nach einer Notiz im domstiftischen Protokoll vom 31.5.1729 wird der Architekt Wehmer beauftragt, die Nebengebäude der Kurie, welche früher der von Brabeck zu Brabeck bewohnte und die in den Besitz des Domkantors von Weichs über gegangen waren, umzubauen und dabei die Durchfahrt des sogenanntem Düsterntore so zu erhöhen, daß mit einem Fuder Heu hindurch gefahren werden kann.

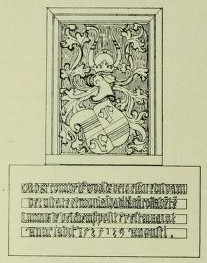

Die jetzigen Wohnungen entstammten diesem Umbau. Die Südmauer nach dem Hofe von Nr. 24 trägt ein Wappenschild spätgotischer Art mit teilweise unleserlicher Unterschrift in gotischen Minuskeln (Bild 2):

Otto ex comi(ti)b9(us) / de Wolde(n)berge.

Canon(icus) edif(i)ca(vit)

Vetustate e(et) incuria i(n)habita(n)ci(um)

Livinus de velthe(i)m P(rae)posit(us) resta(u)ravit

Anno salutis 1529 29 augusti

Das Wappen gehört dem Dompropst Levin von Veltheim. Der Sinn der Inschrift deutet auf den durch ihn veranlaßten Umbau eines älteren Hauses des Kanonikus Otto von Wohldenberg an.

Der Inschriftstein scheint später hier vermauert zu sein:

Ottoa) ex comitib(us) de Wolde(n)berge ca(non)ic(us)b) edificauit / Vetustate et incuria i(n)habita(n)ciu(m) collabe(n)te(m) / Liuinus de Velthem p(re)posit(us) restaurauit / Annoc) salut(is) 1525 · 29 Augusti

Der Kanoniker Otto aus dem Grafengeschlecht von Wohldenberg hat [dieses Haus] [einst] erbaut. Als es infolge seines hohen Alters und wegen der Nachlässigkeit der Bewohner zerfiel, stellte es Propst Levin von Veltheim im Jahr des Heils 1525 am 29. August wieder her.

(Die Inschrift bezieht sich wahrscheinlich auf die für das Jahr 1525 bezeugte Renovierung der Pauluskapelle)

Foto / Bild

Bildquelle:

- Foto / Bild

[1] Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover; Selbstverlag der Provinzverwaltung; Hannover 1911, Band II, Heft 4, Teil 1, Seite 155/56

Nr. 25: Bischofspalais

Nr. 26 (1214): Domkurie (früher v. Boos), im Torbogensturz 1624, einfaches massives EG, Fachwerkoberbau von 10 Spann Länge wahrscheinlich als Teil einer früher dahinter liegenden abgetragenen Domkurie errichtete.

Nr. 27, 28 (1215, 1215A): die Domdechanei

Nr. 29 (1216): diese von Bourscheidtsche Kurie besteht aus einem Vordergebäude nach dem Domhof, einem Hintergebäude und einem westlich gelegenen Verbindungsbau, welcher als Wirtschaftsgebäude dient. Das erstere besteht aus einem massivem UG mit drei vermauerten Fenstern, darüber ein einfaches Fachwerkgeschoß von sieben Spann Länge. Im Innern eine hübsche Haupttreppe, im Saal an einem ehemaligen Kamin das Wrisbergische Wappen.

Der linke (westliche Seitenflügel) enthält Wirtschaftsräume sowie eine Küche, deren alte Kaminanlage auf Säulen ruht und die Jahreszahl 1574 sowie das Wappen von Wrisberg und Stolberg enthält. Die Eingangstür zeigt noch die Inschrift: ANNO DOMINI, die Jahreszahl durch eine barocke Verkleidung verdeckt. Die Türflügel selbst sind als doppelte Brettertüren mit in Mustern über Eck gelegten Brettern ausgeführt.

Das spätgotische Hintergebäude, aus zwei massiven Geschossen und einem Fachwerkgeschoß von sieben Spann Länge bestehend, ist das eigentliche Hauptgebäude (Bild 3).

Auf der südlichen Seite des Hauptgebäudes ist ein massiver Kapellenraum, im EG dieses Anbaues ein Zimmer. Das Fachwerk-OG, ursprünglich ein Kornboden, zeigt in der Schwelle Vorhangbogenzier, die Knaggen Rollkonsolen. Die Brustholzprofile sind bereits gekröpft, das Gebäude gehört daher dem Übergang von Früh- zur Hochrenaissance an.

Die spätgotische profilierte Eingangstür trägt in waagrechten Sturz zwei Wappen, links Vogel, auf einem Ei stehend, rechts Hirsch (Wappen der Eltern des v. Wrisberg, Stolberg). Die Inschrift lautet:

MAIOR / SAPIENTIA / VERITAS

VTILIS / ERNESTI / WRISBERGO / STEMATE / NATI

HAEC / FVIT / IMPENSIS / AEDIFICATA / DOMVS / 1574

Im Hausflur eine neue Treppe; eine ältere Heizanlage zeigt die Jahreszahl 1733; im Flur außerdem das Wrisbergsche Wappen und die Jahreszahl 1572. Im EG in einem großen Zimmer mit Gipsestrichboden eine für Hildesheim seltene Anlage: Fensternischen, deren Steinpfosten nach dem Vorbild der sogenannten Kandelabersäulchen ausgehauen sind (Bild 4).

Erbauer des Hauses war der Domherr Ernst von Wrisberg.

[20] Reiche Füllungen und Setzschwelle, hübscher Erker von 1591. Interessanter großer Hof, links mit vortretender Kapellenapsis (St. Andreaskapelle der Domdechanei), geradeaus und rechts schön gemalte Fachwerksbauten mit reich geschnitztem Rankenwerk. rechts befindet sich die Inschrift:

G.S.A. anno dni. 1589 Nicolaus de Hoete canonicus Hildesiensis et ecclesiae S. Andreae Decanus me fieri fecit.

Foto/Bild

Bildquelle:

- Foto / Bild

[1] Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover; Selbstverlag der Provinzverwaltung; Hann. 1911, Band II, Heft 4, Teil 1, Bild 1: Tafel 21; Bild 2: Seite 160

Nr. 29A: Einfaches Fachwerkhinterhaus mit sieben Fensterachsen und massivem EG, Türsturz mit der Jahreszahl 1730. Die Ostseite als gotischer Giebel mit drei Langhausfenstern erhalten. Rest einer ehemaligen Kapelle unbekannten Namens. Das Haus wurde als Domherrenkurie erbaut von v. Bothmer, im Laufe des 19. Jahrh. Katholisches Lehrerseminar, später bis 1906 bischöfliches Generalvikariat, jetzt (1911) Dienstwohnung des ersten Domvikars.

1906/07 teilweise umgebaut. Auf der Nordseite ein Wappen von Bothmer von 1531 (Bild re.).

Der Inhaber dieses Wappens ist vermutlich identisch mit dem Domscholaster Otto von Bothmer. Das Wappen stammt von der v. Bothmerschen Kurie, welche später als v. Gemmingsche (Nr. 30) bezeichnet wird.

Nr. 30 (1217, 1218): Reichspostneubau. An dessen Stelle stand früher die nach dem Freiherren von Gemmingen benannte Kurie (Bild 5), die an ihrer mit einem einfachen Steingiebel geschlossenen Schmalseite einen schönen Steinerker trug, der am Postneubau 1880 angebaut wider Verwendung fand (Bild 6). Der Erker, aus vier Seiten eines Achtecks bestehend, ist in spätgotischen Formen sehr wuchtig durchgeführt und trägt im Brüstungsfeld das Wappen des Erbauers mit der Inschrift auf eine Spruchband:

LIPPOLD DE BOTHMER SCHOLASTICVS AO. 1518.

Eine spätere Wiederherstellung wird durch eine im Umterbau (Schaft) befindliche Inschrift beglaubigt:

FVLCITVM

ET

RESTAVRATVM

A GODOFREDO CONRADO

L / B / de BOCHOLZ

IN / MEMORIAM

DE BOTHMER

1751

Darunter steht zur Erinnerung an seine Wiederaufrichtung an dem Neubau des Postgebäudes:

Ex aedibus destructis hue

translatum

ac iterum testauratum

Guilelmo I

Germaniae imperatore regnate

anno domini

MDCCCLXXX (1880)

Über der Tür des früheren Gebäudes befand sich ein schön gearbeitetes Schriftbild (Bild 7) des Inhalts:

GODEFRIDVS / CONRADVS / A / BOCHOLTZ EX STORMEDE /

ET HENNEKERODE.

CATHEDRALIVM ECCLAESIARVM HILDESIENSIS ET PADER-

BORNENSIS CANONICVS CAPITVLARIS

DIACONVS, ARCHIDIACONVS IN BARVM, SATRAPA, PEINENSIS

CVRIAM VETVSTRATE COLLAPSAM

RESTITVIT ET AMPLIAVIT ANNO MDCCL (1750).

Dieser Sturz ist jetzt (1911) im Gärtchen der Post an der Giebelwand des Stallgebäudes eingemauert.

Foto/Bild

Bildquelle:

[1] Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover; Selbstverlag der Provinzverwaltung; Hannover 1911, Band II, Heft 4, Teil 1, Bild 1: S. 161 ; Bild 2: Tafel 18

Ehemalige Kurie v. Weichs:

Die Strecke bis zum östlichen Durchgang der Domfreiheit, dem ehemaligen St. Paulitor, füllte früher die zeitweise als Geschäftslokal der Landesdrosterei dienende, nach dem letzten Bewohner v. Weichs benannte Kurie.

Sie trug die Jahreszahl MDCCVIII (1708) und war nach einer lateinischen Inschrift im Türgiebel vom Domkapitel erbaut.

Dieser Bau sowie die südostwärts neben dem Durchgang liegende Kurie des Herrn von Spiegel (bis zum Abbruch Landdrostenwohnung) mußten dem Neubau des Regierungsgebäudes (Anno 1887-94) weichen.

Text-Quelle:

- Literatur

Diese gesamte Seite ist im Original übernommen aus:

Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover; Selbstverlag der Provinzverwaltung; Hannover 1911, Band II, Heft 4, Teil 1, Seiten 152 bis 163

Zurück → Die Kurien